1973年に遺伝子操作、1975年に細胞融合が開発され、これに加えて動物細胞の大量培養技術の3つが、第一期のバイオテクノロジー実用化のエンジンでした。我が国の経産省(当時は通産省)が1981年にバイオテクノロジー開発技術研究組合を設立、企業を集めてこの3つの基盤技術の開発に鞭を入れました。

現在でも56法人が参加する同組合は、我が国の産業界がバイオテクノロジーの事業化に強く関心を持つ引き金を弾きました。20世紀後半の我が国のバイオブームの仕掛け人は経産省だったのです。今や3つのバイオ基幹技術が高校生でも活用できるコモディティ技術となったのも、基盤技術開発に総力を挙げた我が国の戦略と米国での急速なバイオ研究開発の発展のおかげです。遺伝子操作に必要な制限酵素などの試薬を国産化できた国は、世界でも日米欧の一部の国に限定されます。現在、同技術研究組合は次世代のバイオの焦点である糖鎖の利用技術や植物を活用した物質生産技術の研究に焦点を当てています。

それらは、経産省が旗を振っているスマートセル技術に結実しつつあり、今まで高温高圧、高環境負荷、そして大規模だった工業プロセスを、小さな人工細胞で置き換えるという国家プログラムが立ち上がっています。道は遙かですが、成功すれば日本の物造りを革新する可能性があるでしょう。但し、物を作るだけでは21世紀では不十分。永続的な収益を上げる産業に仕上げるにはサービス化とネットワーク化が不可欠です。ITC技術やAI技術との融合がどうしても必要なのです。

しかし、今や基盤技術を開発するという国家プロジェクトは歴史的役割を終えたように感じています。それは1990年代に物造りで世界をリードした日本の製造業が既に衰退産業となっている姿を直視すれば解ります。今後、産業化を狙ったバイオテクノロジーの国家プロジェクトは、技術よりもむしろ、人々の抱える問題を解決する、ソリューション・ベースに大きく舵を切らなくてはなりません。

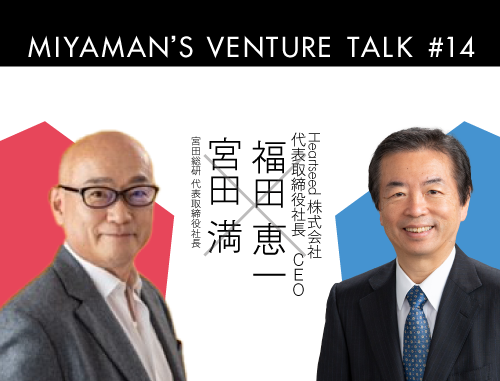

宮田 満 氏

宮田 満 氏 東京大学理学系大学院植物学修士課程修了後、1979年に日本経済新聞社入社。日経メディカル編集部を経て、日経バイオテク創刊に携わる。1985年に日経バイオテク編集長に就任し、2012年より現職。厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会委員、日本医療研究開発機構(AMED)革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業評価委員など、様々な公的活動に従事。