FGF2代替ペプチド (FGFR1cアゴニスト) [製品コード:PG-011] について

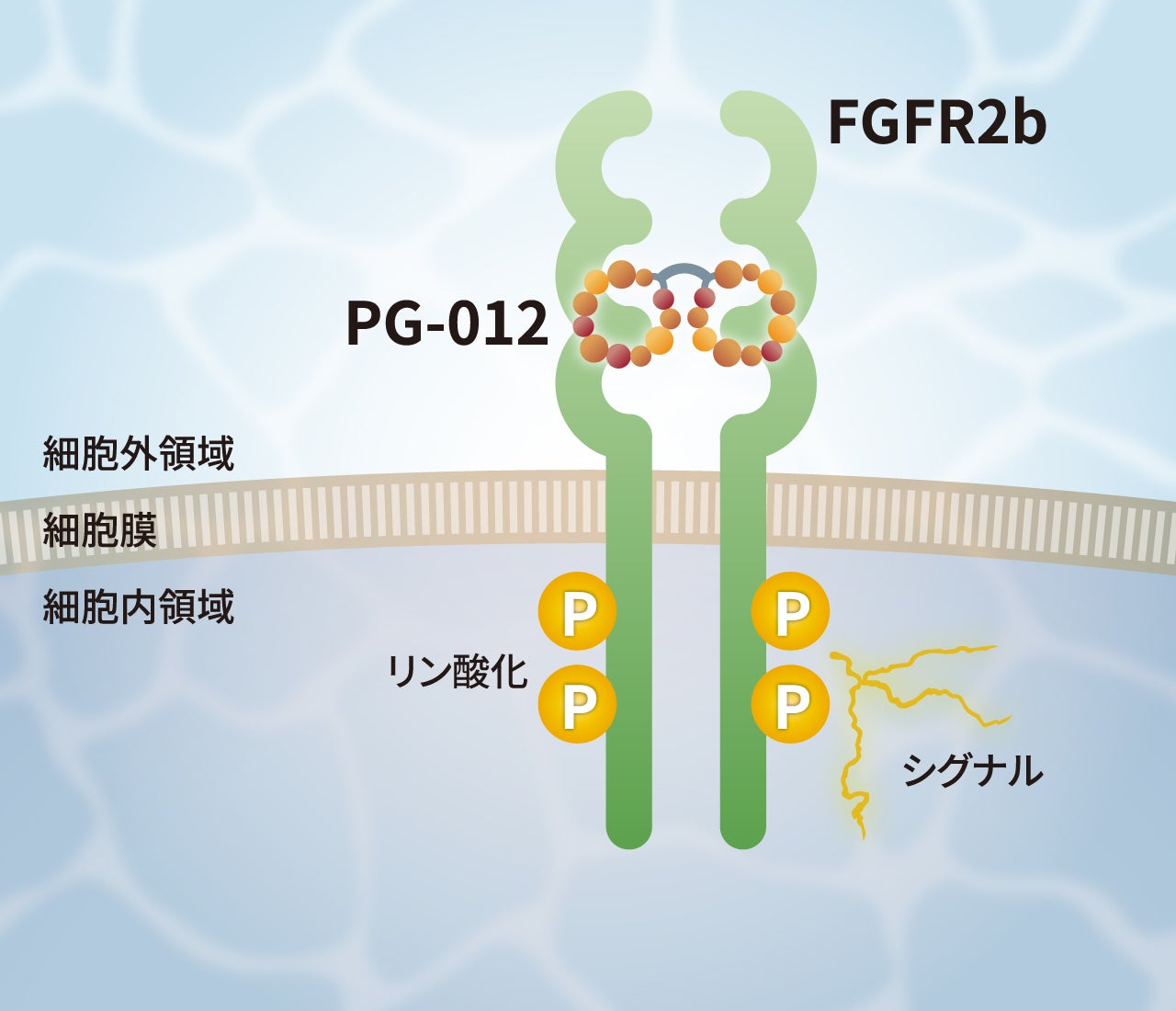

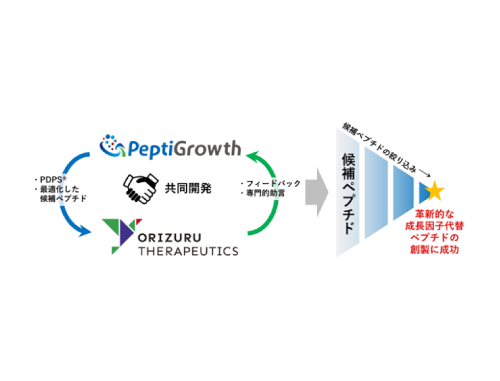

ペプチグロース株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:杉本二朗)は、塩基性線維芽細胞増殖因子(Fibroblast Growth Factor 2(FGF2), basic FGF(bFGF))と同様の機能を持つ特殊ペプチド 『FGF2代替ペプチド (FGFR1cアゴニスト) [製品コード: PG-011] 』の開発に成功し、2024年10月1日より、販売を開始しました。今回開発が完了した"FGF2代替ペプチド"は、FGF2のレセプターであるFGFR1cに結合する環状ペプチドで構成されたダイマーペプチドです。FGF2と同様に、FGFR1cへの結合を介してそのリン酸化を誘導し、種々の細胞に対する活性を示します。

下記に詳細を記載します通り、リコンビナントFGF2と同様な間葉系幹細胞(MSC)に対する増殖活性ならびに、iPS細胞の未分化維持能を持つことを確認しております。

ヒトFGFR1cのリン酸化活性および骨髄由来ヒト間葉系幹細胞(MSC)に対する細胞増殖活性の確認

PG-011のヒトMSCに対する細胞増殖活性をリコンビナントFGF2と比較を行いました。その結果、PG-011はモル濃度での比較でFGF2とほぼ同等のヒトMSCに対する増殖活性を示し、質量濃度(ng/mL)ベースでの比較では、約3分の1の濃度で同等のヒトMSCに対する増殖活性を示しました。

ヒトiPS細胞の未分化維持能の確認

公益財団法人 京都大学iPS細胞研究財団(iPS財団)のご協力のもと、PG-011のヒトiPS細胞に対する未分化維持能について評価を実施しました。FGF2を100 ng/mL(約5.9 nM)、またはPG-011を同じモル濃度(約30 ng/mL)を含む培地で3種のiPS細胞株を7日間培養し、3回継代作業を行った後に、細胞の形態観察ならびに未分化マーカーの測定を行いました。その結果、3回の継代操作後、PG-011およびFGF2を使用した条件下で、iPS細胞はほぼ同様の形態を示すことが確認されました。さらに、未分化マーカー(SSEA4およびTRA-1-60)の測定結果においても、PG-011を用いて培養したiPS細胞は、FGF2を用いた場合と同様の陽性率を示しました。また、培養期間中の細胞増殖率についても、PG-011とFGF2の両条件で同等であることが確認されました。これらの結果から、PG-011はFGF2と同等のiPS細胞の未分化維持能を有することが示唆されました。

PG-011はFGF2と比較して優れた安定性を有することを確認

FGF2は極めて安定性が低く、培養条件下で容易に変性し、活性を失うことが知られています。そのため、高濃度での使用や頻繁な培地交換が必要となり、製造コストや作業負担の面で大きな課題となっています。そこでPG-011とFGF2の安定性を比較するため、37℃の培地中でFGF2またはPG-011を1日および4日間インキュベートした後、ヒトMSCの増殖活性を指標に残存活性の評価を行いました。その結果、FGF2は37℃でインキュベートすることで著しい活性低下を示した一方、PG-011は4日間のインキュベート後も活性を完全に維持し、FGF2と比較して優れた安定性を有していることが確認されました。この結果より、PG-011を用いることで、培地の交換頻度の削減や、使用濃度の低減が期待できることが示されました。

PG-011のウシ由来筋衛星細胞に対する増殖活性

FGF2は培養肉製造における主要な細胞増殖因子の一つです。PG-011の培養肉業界での利用可能性を検証するため、ウシ由来筋衛星細胞に対する細胞増殖活性を評価しました。その結果、PG-011はわずか0.2 ng/mLの低濃度条件でも高効率にウシ筋衛星細胞の増殖を促進することが示されました。この結果から、PG-011はヒト細胞に限らず、幅広い細胞種に対して交差性を示す可能性があり、培養肉製造における利用が期待されます。

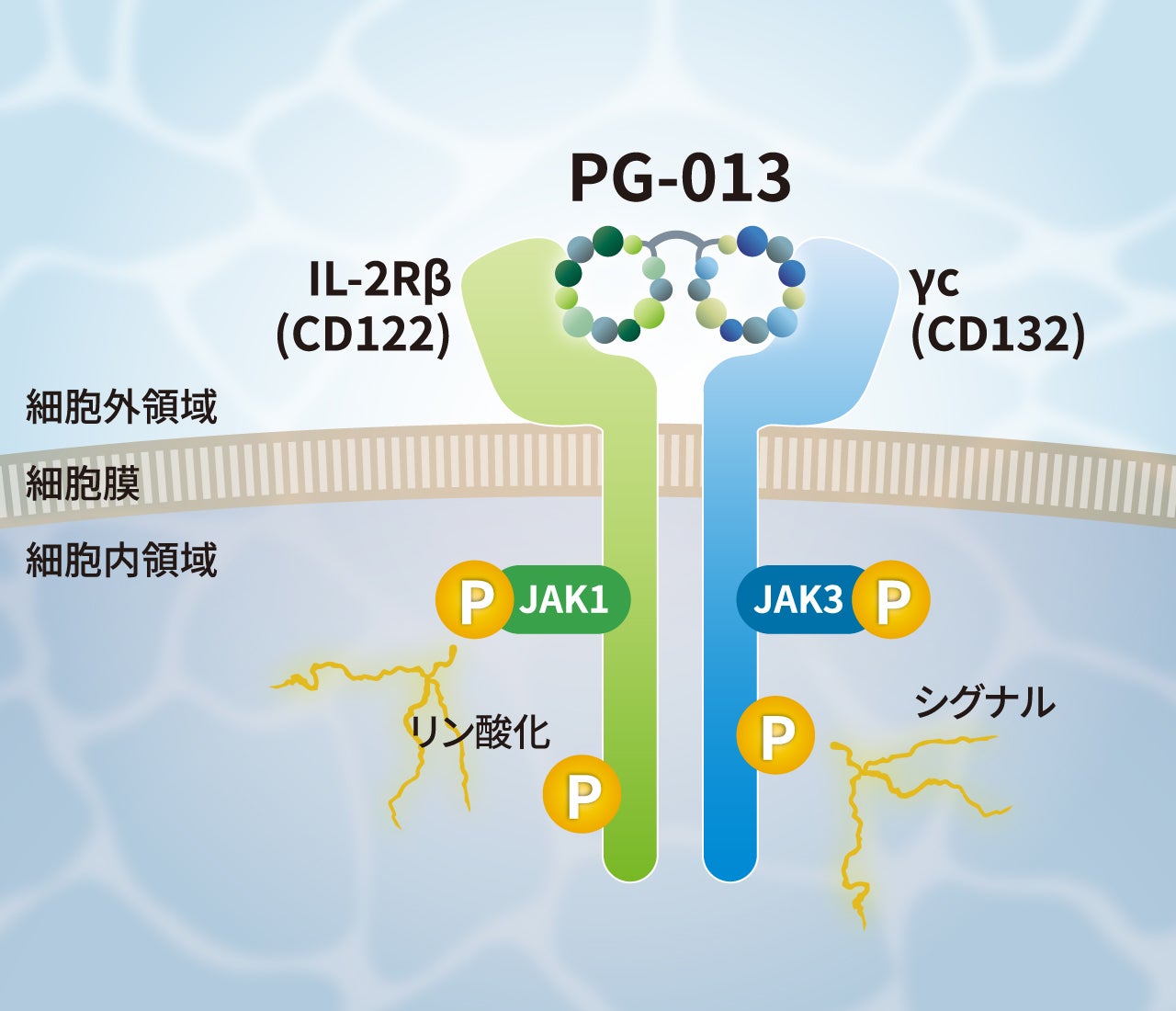

当社におけるPGペプチドの開発状況について

当社では数十種類の成長因子・サイトカイン等をターゲットに代替ペプチドを開発しております。これまでに合計11品目の製品販売を開始しました。開発は順調に進んでおり、2025年~2026年にかけてPDGF-AA、KGF、IL-15などを対象とした成長因子代替ペプチドを、複数品目上市する予定です。詳細は随時WEBサイトにてアップデートして参ります。ご興味をお持ちいただけましたら、以下問い合わせ先までご連絡ください。