― 製薬企業と投資家による対話の深化、約200名が参加し活発な交流 ―

LINK-Jでは、2025年5月9日・10日の2日間にわたり、大規模シンポジウム「LINK-J Conference - R&D × Investment - 2025」を開催いたしました。

本カンファレンスは、昨年の好評を受けてプログラムを拡充。1日目は、第1部として国内製薬企業のR&D部門責任者と国内外の投資家によるクローズド・ラウンドテーブルを実施し、踏み込んだ意見交換が行われました。2日目は、第2部として日本の製薬企業の研究開発トップによるプレゼンテーションおよび、国内外のVCを交えたFireside Chat形式のパネルディスカッションが行われ、活発な議論が展開されました。

2日目の会場「室町三井ホール&カンファレンス」には、業界団体やバイオベンチャーによるブースが出展。プログラム終了後には立食形式の懇親会および名刺交換会が行われ、リアル参加者約200名によるネットワーキングの場となりました。

主催:LINK-J

協賛:国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)

後援:一般社団法人 再生医療イノベーションフォーラム (FIRM)

日本製薬工業協会(製薬協)

Greater Tokyo Biocommunity(GTB)

バイオコミュニティ関西(BiocK)

<2025年5月9日開催>

第1部 ラウンドテーブルディスカッション

セッションの冒頭に、ライフサイエンス領域における投資動向についてのインサイトが共有されました。

続いて参加者は2つのグループに分かれ、日本の創薬エコシステムの現状や課題について、各々の立場から率直かつ踏み込んだ議論を展開。対面ならではのリアルな意見が交差するディスカッションとなりました。

セッションの締めくくりとして、再び全員が一堂に会し、各グループのモデレーターがディスカッション内容を共有。多角的な意見を持ち寄ることで、今後のエコシステム発展に向けた新たな視点が提示されました。

<2025年5月10日開催>

第2部 カンファレンス

【セッション1】

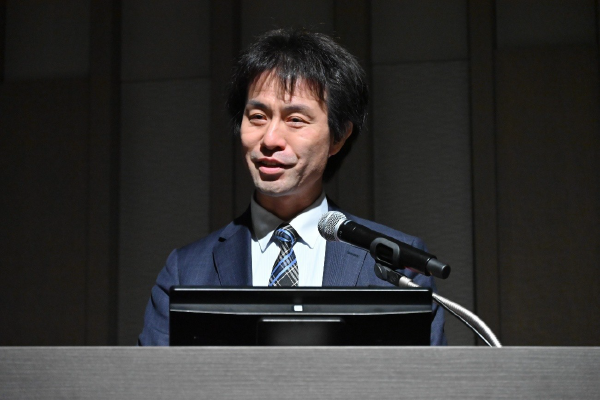

■オープニング・趣旨説明

高橋俊一(LINK-J 事務局長、筑波大学 客員教授)

.png)

今年9年目を迎えるLINK-Jは、今後も様々な活動を通じて、スタートアップ支援や国際連携を強化し、日本のエコシステムの醸成とイノベーション創出を多角的にサポートしていくことを言及。

■基調講演1:製薬・バイオテック業界の投資動向と今後の展望

善積 大祐(J Pモルガン証券株式会社 投資銀行本部 投資銀行部 事業法人グループ マネージングディレクター 日本ヘルスケア責任者)

善積氏は、企業の資金調達や事業開発を支援する金融機関の立場から、投資家がバイオファーマ業界に強い関心を寄せるためには5つの要件があるとし、それらが現在どのような状況であるかについて解説しました。さらに2020~2021年にかけてブーム的に盛り上がりを見せた同業界への投資は、2023年に大きく減速し、最近ようやく回復の兆しが見られたものの、米国現政権の政策が不確実性を高めていることを指摘しました。ただし今、投資家は手元に資金を持っているので、他業界の競争相手がいる中で、今後いかに投資家のエンゲージメントを再び高めていくかが、バイオファーマ業界の重要な課題だと強調しました。

■基調講演2:Building Innovation Ecosystems

Johannes Fruehauf, Dr., MD(Founder and President, BioLabs Global Inc.)

バイオテック領域では、アカデミア発の学術的アイデアを、技術移転を通じてスタートアップ設立へとつなげて社会実装させることは、患者利益に留まらず、アカデミアに経済的リターンをもたらします。Fruehauf氏は、このイノベーションの翻訳は日本のエコシステムを強化する上で重要な課題であり、アカデミア自身が社会と患者さんのためにイノベーションを起こすことを使命とする必要性を提起しました。また、これまでグローバルで科学者の起業支援を行ってきた経験から、イノベーション・エコシステムを機能させるには、人材育成、技術移転に関する支援、そしてベンチャーキャピタル(VC)によるサポートが必要と強調。最後に「日本にとって、これからの5年間が勝負になる」と述べました。

■ファイヤーサイドチャット1

モデレーター:Ken Horne(Managing Partner, AN Venture Partners)

登壇者:Aiden Aceves(Vice President,Insight Partners)、Christine Brennan, Dr.(Managing Director, Vertex Ventures)、John Gutierrez, MD(Vice President, Ascenta Capital)

セッション1の締めくくりに、国内外のVC4人によるファイヤーサイドチャットが実施されました。各自がこれまでの投資活動において失敗や成功から学んだことや、自身が拠点とする地域のエコシステムの状況について語り、日本のエコシステムの改善点を次のようにコメントしました。

Aiden Aceves氏:改善すべき要素はいくつかあるが、まずは臨床試験において日本人患者の参加を必須にしないことで承認プロセスを簡素化し、開発を容易にする枠組み作りが必要。

Christine Brennan氏:研究者は失敗をネガティブに捉えることなくチャレンジして欲しい。そして官民連携がさらに増えて支援対象を拡大することで、新たなイノベーションが支援を受けられるようになることを願う。

Ken Horne氏:日本では研究開発に時間がかかる分ストーリー性があり、医療システムが単一支払者制度であるが故の利点もあるが、起業家精神が未熟だ。規制面に改善の余地がある。

John Gutierrez氏:比較的取り組みやすいのは、J.P.モルガン・ヘルスケア・カンファレンスのようなカンファレンスに参加して投資家と面会し、バイオテック業界の全体像を把握すること。日本のバイオテック企業がそのようなカンファレンスに参画することは、非常に有益。

【セッション2】

■講演1:第一三共: 過去、現在、そして未来

和田 悌司(第一三共株式会社 研究イノベーション企画部 部長)

三共と第一製薬が合併して誕生した第一三共は、独自の技術を確立して創薬プラットフォームを構築するマルチモダリティ戦略により、これまで革新的な医薬品を国内の自社研究所から創出・上市してきました。三共と第一製薬それぞれの強みが融合したことで生まれたDXd ADCは、研究チーム結成からわずか9年で実用化を実現しています。和田氏は「我々の成功の鍵は、クラフトパーソンシップによる科学と技術の結集です」と語り、新たなイノベーション創出に向けて、革新的新薬の開発を加速させるため、外部との連携を強化する体制を整備していることを紹介。今後創薬はさらに複雑化することを見据え、AIや機械学習などのデジタル技術を活用したデータドリブン型の創薬アプローチにも注力しています。

■講演2:External Innovation : Strategic Alliance Based on Future Vision Created by One’s Own Discerning Eye

大和 隆志(エーザイ株式会社 上席執行役員 DHBL エクスターナルイノベーション担当)

大和氏は、外部イノベーションは自身の鋭い目によって描かれた将来ビジョンに基づく戦略的提携と密接に結びついている、という考えに基づく事例を2つ紹介しました。1つ目はCBP/β-catenin阻害剤の例です。これはWntシグナル伝達経路で重要な役割を果たすβ-cateninと CBP(CREB結合タンパク質)のタンパク質間相互作用を阻害する中分子化合物です。2つ目は国立がん研究センターと進めているモレキュラーグルー型タンパク質分解誘導剤です。いずれも競争環境が厳しくなることが予想される注目領域で、大和氏は将来的な可能性を見据えて、外部パートナーとの連携を検討していると述べ、日本の強みを活かすためには、アカデミア、産業界、政府が連携することが必要だと強調しました。

■講演3:アステラスのR&D戦略

後藤 正英(アステラス製薬株式会社 オープンイノベーションマネジメントヘッド)

後藤氏はアステラスが現在取り組む変革として、自社ビジョンに基づき、患者軸に沿った一気通貫の新たな活動体制をスタートさせたこと、そして重点領域を定め、集中的に資源を投入するFocus Areaアプローチと呼ばれる治療戦略について紹介しました。地域性を活かしたオープンイノベーションの取り組みとして、つくば研究センター内に新設したSakuLab、柏の葉(千葉県)のTME iLab、ケンブリッジの施設内にあるSakuLab–Cambridgeを紹介しました。さらに、LINK-Jとピッチコンテスト "Changing Tomorrow" を共催し、武田薬品工業および三井住友銀行と創薬シーズのインキュベーションを行う合弁会社を設立するなど、スタートアップやアカデミアとの連携も加速させています。

■講演4:創薬研究を取り巻く環境と住友ファーマが目指す新薬創出

志水 勇夫(住友ファーマ株式会社 執行役員 R&D 本部副本部長(創薬研究))

成功確度が低い創薬の課題に対し、志水氏は「成功確度を上げるには、アカデミアやスタートアップの強化と日本の製薬企業自身の研究開発力の底上げが不可欠」と指摘。特に、グローバルメガファーマのような資金力を持たない日本の製薬企業にとっては、自社の強みを活かした研究戦略と、小規模~中規模のオープンイノベーションを通じたパイプライン強化が重要と述べました。さらに同社では、重点疾患領域であるがん領域と精神神経領域での創薬研究を推進していることに触れ、世界初のiPS細胞の実用化に向けた国内外での取り組みや、幅広いインフルエンザウイルスに対する予防効果を持つ新規ユニバーサルインフルエンザワクチンの開発に取り組んでいることを紹介しました。

■ファイヤーサイドチャット2

モデレーター:Omar Khalil(Managing Director, Santé Ventures)

登壇者:Johannes Fruehauf, Dr., MD(Founder and President, BioLabs Global Inc.)、Dr. PeiSze Ng(Leaps by Bayer, Director, Venture Investments)、稲葉 太郎(Managing Partner, Remiges Ventures, Inc.)

国内外のVC4名が登壇し、グローバルに活躍する投資家の視点から、日本のエコシステムについて活発な議論が展開されました。「日本のエコシステムのどこが変われば、バイオテック・スタートアップにとってより適した環境になるか」というモデレーターからの問いに対し、登壇者たちはそれぞれの視点から具体的な課題と提案を共有しました。

PeiSze Ng氏:才能の多様性。日本に進出しようとする起業家を受け入れる環境を整えることが有効で、異文化交流が新しいアイデアや方法を生み出す。

Johannes Fruehauf氏:日本の文化が変化することを加速させること。それには新しい世代の科学者を成功モデルに触れさせることが必要。

稲葉太郎氏:長い間、同じものを共有してきた日本には、具体的に話さなくても理解し合える文化があるが、グローバル市場で成功したいなら、この文化を変えるべき。バイオテックは開発途中の中途半端な製品の可能性や価値を明確に説明する必要があり、プレゼンテーション力は重要なスキルである。

【セッション3】

■ご挨拶

下田裕和(経済産業省 商務・サービスグループ 生物化学産業課長)

下田氏は、現在日本政府では日本の創薬力強化にコミットしており、日本が有する「宝の山」を10年、20年の長期視点で育てていく覚悟であることを強調。日本人の強みである誠実さと信頼を活かしてグローバル視点で世界のエコシステムに積極的に参加していくことが必要と訴えました。

■基調講演3:Bridging Invention and Innovation

武部 貴則(大阪大学 大学院医学系研究科 教授、東京科学大学 総合研究院 教授、横浜市立大学 特別教授/コミュニケーション・デザイン・センター長、シンシナティ小児病院 准教授/幹細胞・オルガノイド医療研究センター 副センター長)

武部氏は移植外科医からキャリアをスタートし、現在、先端的な研究開発プロジェクトを牽引しています。その1つが腸呼吸(EVA)法の発見で、それにより2024年にイグノーベル賞を受賞しました。またiPS細胞を用いたオルガノイドの研究に取り組み、オルガノイドの実用化を目指しています。武部氏はインベンションとイノベーションの違いを解説し、自分は今どちらに取り組んでいるか認識することが必要と指摘。自身の経験からイノベーションへのモメンタムが生まれるコミュニティ創りにも取り組んでいます。「インベンションがイノベーションへ変わるのは、社会が変わった時。米国で大きな変化が起こっている今、これまで以上に日本と米国がリーダーシップを発揮することを期待している」と締めくくりました。

■講演5:オープンイノベーションが推進する武田の研究開発戦略

梶井 靖(武田薬品工業株式会社 R&D ジャパンリージョン ヘッド)

同社は日本発祥の長い歴史を有する製薬企業としてのルーツを持ちながら、現在はグローバルバイオ医薬品企業として、外部パートナーと連携して、革新的な医薬品の研究開発に注力しています。梶井氏は現在の活動として、京都大学iPS細胞研究所(CIRA)との共同研究プラットフォームT-CIRAの中で、iPS細胞由来膵島細胞の医師主導臨床試験が最近開始されたこと、そしてiPS細胞由来のT細胞によるCAR-T療法開発が、外部との提携により実用化に向けて加速していることを紹介。また、日本では臨床試験を効率的に進められないという課題を解決するため、東北大学と戦略的連携「プロジェクト蒼天」を開始したことにも言及しました。

■講演6:中外製薬の研究開発

飯倉 仁(中外製薬株式会社 取締役 上席執行役)

戦略的アライアンスによりロシュ・グループの一員となった中外は、多くの医薬品候補が来たことで後期の臨床開発に強みを持ち、多くの医薬品を上市させたことで収益が拡大、それを新たな創薬技術の開発に投資してきました。飯倉氏は「中外の競争優位はモダリティ技術にある」と述べ、独自の抗体エンジニアリング技術から創出された革新的抗体が実用化に向け進展していることを紹介。従来の抗体や低分子では難しいタフ・ターゲットに対する創薬にも挑み、中分子領域での技術確立と創薬体制の構築を進めています。課題の一つである早期の臨床開発力の強化のため、アカデミアとの連携や外部パートナーシップの構築により、オープンイノベーションを推進しています。

■講演7:Santen Global R&D - Strategy and Activity -

山田 和人(参天製薬株式会社 製品研究統括部 統括部長)

創業以来130年にわたり人々の目の健康維持・増進を追求して来た同社は、「Happiness with Vision」の実現を目指しています。山田氏は、長年の専門性を通じて培った独自の眼科研究技術、製剤化技術、そして眼科領域に特化した臨床試験のノウハウが同社の強みと強調します。同社は近視や老視、網膜色素変性症、眼瞼下垂などの未だ治療法が限定的な領域でのソリューション開発を進める一方で、アレルギーやドライアイ、緑内障などの未充足ニーズへの対応も重視。その具体例として、防腐剤の改良による安全性向上や、抗アレルギー性結膜炎治療薬の剤型を点眼からクリームへと変更し、利便性を高めた取り組みを紹介しました。

■ファイヤーサイドチャット3

モデレーター:久保田 文(株式会社日経BP 日経バイオテク 編集長)

登壇者:武部 貴則(大阪大学 東京科学大学 横浜市立大学 シンシナティ小児病院)、飯倉 仁(中外製薬株式会社)、梶井 靖(武田薬品工業株式会社)、原田 泰(株式会社ファストトラックイニシアティブ パートナー)

ファイヤーサイドチャット3では、アカデミアの研究者、製薬企業のR&D部門のリーダー、投資家が登壇し、日本の創薬力の現状と課題について多角的に議論が交わされました。特に、「人材の流動性」や「失敗に対する捉え方」といった日本特有の課題に対し、日米間の文化的な違いや、アカデミアと産業界それぞれの視点から具体的な課題と改善の方向性が指摘されました。グローバルに活動する登壇者たちが、自らの経験をもとに踏み込んだ意見を交わし、極めて密度の高いセッションとなりました。

最後には、今回のシンポジウムを通じた気づきや期待を込めて、以下のようなコメントが寄せられました。

原田氏:VCとしても、次のチャレンジをしなければいけないと感じた。引き続き各業界の方々と連携していきたい。

梶井氏:この二日間に議論したことは、この数年間課題だと認識しながら手を付けていなかったこと。今こそ、これまで避けてきた課題に向かって動き出すタイミングかもしれない。そのことを皆さんと議論したい。

飯倉氏:今回は昨年より踏み込んだ話ができた。次回さらに進化して、どんな世界が待っているのか楽しみだ。

武部氏:ある論文では、生き甲斐を持つと健康寿命が8年延びると言われる。作業として仕事をこなすのではなく、生き甲斐を持って仕事に取り組むことが、シーズを育てるために大切。

■クロージング

曽山 明彦(LINK-J 常務理事 東北大学 特任教授)

日本の創薬力を推進していく基盤となるのは、人と人が信頼関係でつながること。この後のネットワーキングの機会に、積極的につながっていって欲しいと述べました。

カンファレンス会場隣のホワイエには、LINK-J特別会員企業・団体が事業内容や取り組みを発信する「Meet UPブース」を設けました。今回は15社の会員企業が出展され、各ブースでは多くの参加者と出展者による様々な交流が行われました。参加者は新たな事業や取り組みを知ることができ、出展社は自身の情報を発信できたと、出展者・参加者双方に大変好評でした。

カンファレンス後の立食懇親会および名刺交換会では、カンファレンス登壇者との交流や、参加者同士の交流が行われました。貴重なネットワーキングタイムを有効活用しようという熱気が、フロア全体に溢れていました。

ご参加頂いた方からは、「複数の製薬企業トップの話を聞くことができ、大変勉強になった」などの感想が寄せられました。

当日会場までお越し頂いた皆様、またオンラインにて講演をご視聴された皆様には、心より御礼申し上げます。