メドテック(医療機器、デジタルヘルス、ヘルスケアサービスなど)領域で事業化を検討している、または事業化したばかりの研究者を支援する「メドテックイノベーター発掘プログラム」(プログラムの詳細はこちら)。現在は、ピッチコンテストを経て選出された6チームが、メンタリングなどのプログラムを受講しています。本稿では、6チームの代表者に、事業内容や起業の動機、挑戦したい未来像などについて聞きました。

今回紹介するのは、前川素子先生(東北大学大学院 器官解剖学分野)です。

前川素子先生(東北大学大学院 器官解剖学分野)

自閉症の早期診断を実現して早期の療育介入につなげる

前川 我々は、血液中に含まれる脂質関連物質を利用した自閉症診断補助キットの開発および事業化に挑戦しています。具体的には、義務教育の開始年齢前後の小児を対象に、血液検査で自閉症のリスクを評価し、早期診断の補助を目指します。まだ起業はしていませんが、わたしと同じ研究室で大学院生の切替日奈子さん (最高経営責任者候補)に加えて、医療機器開発および技術関連に詳しい外部の方にも、チームに参加してもらう予定です。

——この診断補助キットの技術は、先生の研究から誕生したものですか?

前川 そうです。元々わたしは、脂肪細胞から分泌される物質と脳神経の発達との関係を、長年にわたり研究してきました。脂肪細胞は、人体における最大のホルモン分泌器官であり、脂肪細胞から分泌される様々な生理活性物質が、臓器や糖代謝に強く影響を及ぼすことは、以前から知られていました。そこでわたしは「脂肪細胞由来物質は臓器や糖代謝だけでなく、精神疾患の発症や脳神経の発達にも影響しているのではないか」と考え、自閉症の発症に関連する物質の探索を始めたのが、研究の発端でした。

——開発中の自閉症診断補助キットについて教えて下さい。

前川 我々のこれまでの研究から、FABP4(Fatty acid binding protein 4)という脂肪細胞由来物質の血中濃度が、自閉症の発症リスクと相関することがわかっていました。そこで我々は「この物質をバイオマーカーとして利用すれば、早期の自閉症診断が可能になる」と考えました。ただし、FABP4の血中濃度だけを指標とすると、特異度が若干低いことから、さらに我々は別の指標も研究しており、これらを組み合わせることで、感度・特異度ともに向上させることを目指しています。

——現在の自閉症診療の実際について教えてください。

前川 現在の自閉症診療の主流は、行動観察と面接です。そのため、検査に時間がかかるという課題があります。我々と同様にバイオマーカーを探索する研究も昔からありますが、現時点では感度や特異度に難があって、まだ実用化には至っていません。最近は、アプリを用いて小児の行動傾向を分析する診断法も登場していますが、生物学的根拠が少ないため病因の解明や治療法の開発にはつながりにくいという課題もあります。

——「自閉症患者は増えている」と聞きますが、現状を教えてください。

前川 米国疾病予防管理センターの報告によると、たしかに自閉症の患者さんの数は増加傾向にあります。詳細は不明ですが、多くの人が自閉症に関心を持ち、医療機関を受診する小児が増えたことが関係していると推測されています。もっとも、それだけでは説明しきれない部分もあり、生活環境の変化なども、増加の原因として指摘されています。わたしも「環境が自閉症に影響する」と予測し、現在の研究を始めました。

.jpg)

「自分たちでやるしかない」

前川 事業化に舵を切ったきっかけは、昨年科学技術振興機構が主催するスタートアップ創出支援「みちのくGAPファンド」に応募して、採択されたことでした。同時期に、宇佐見晃先生(東北大学スタートアップ事業化センター)に起業支援の担当者になって頂きました。以来、宇佐見先生から尻を叩かれながら(笑)、仙台市の事業化支援プログラムに応募したり、起業家や投資家との情報交換を目的としたコミュニティに参加して、医療機器の開発に詳しい人たちとのつながりを作ってきました。 またこの度、令和7年度みちのくGAPファンドのステップ2 (概念実証・スタートアップ組成)に採択されました。

——GAPファンドに応募したきっかけは何ですか?

前川 もともと自分達で研究成果の社会実装をするつもりはなく、診断補助技術についても、企業に導出するつもりでした。ところが、企業側としては確実に利益が期待できる製品でない限り、なかなか事業化には踏み切れないようで、これまで何度相談しても、製品化の話は前に進みませんでした。そこで「自分たちで社会実装に挑戦するしかない」と考え、研究者を対象としたGAPファンドに応募したというわけです。

——「研究成果を社会実装したい」という想いがあったのですね。

前川 わたしは、自閉症と脂肪細胞由来物質との関係を長年にわたって研究しており、その過程で、自閉症などの発達障害の当事者やご家族と直接お会いする機会も何度もありました。その経験から、特に自閉症については、我々が考えている以上に早期診断および早期支援につながることができない患者さんが多くいるという現実を知りました。そこで研究の社会実装を通じて、何とかこの状況を変えたいと思ったのです。

——「メドテックイノベーター発掘プログラム」の感想をお聞かせください。

前川 大変勉強になりました。スキルアップセミナーは、実際のスタートアップの事例をもとに勉強するスタイルで、初めて聞く話ばかりで驚きの連続でした。ピッチに登壇した経験もゼロなので、どのように進行するものかもわからず、ピッチコンテスト当日はとても緊張しました。会場の雰囲気も来場者の顔ぶれも、普段の学会発表とは全く異なるので、果たしてわたしの話がどこまで伝わるだろうか?と不安でしたが、講演中は審査員の皆様がわたしの方を見て、力強く頷いてくれたのが励みになりました。

——ピッチの結果(準優勝)についてはどう受け止めていますか?

前川 我々の挑戦が高く評価してもらえたことがうれしく、驚きました。今後の活動の励みにもなるので、結果的にコンテストに参加して良かったと思っています。コンテスト終了後は、前回優勝されたチームと、今回優勝された篠倉啓純さん(大阪大学推薦)と話をする機会もあり、彼らは教育プログラム(バイオデザイン)で体系的に勉強されているので、我々が知らない情報もたくさんご存知で、すごく勉強になりました。

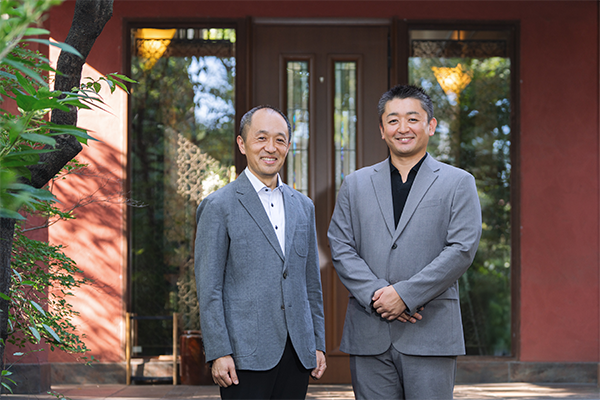

左:切替日奈子氏 右:前川素子先生

早期診断を通じて自閉症患者さんの予後改善に貢献する

切替 わたしは現在大学院生です。もともと脳の発達に関連する疾患に興味があって、大和田祐二教授(器官解剖学分野)に相談したところ、大和田研究室で脳神経を研究していた前川先生をご紹介頂き、現在も前川先生と一緒に研究をしています。

——切替さんは「最高経営責任者候補」とお聞きしています。

切替 これまではずっと研究だけで「事業」を意識したことはなかったのですが、これまでも前川先生と自閉症の診断補助技術の研究をしてきたこともあって、事業化に挑戦するのも新しい勉強になるだろうと考えて、経営者になるという提案を承諾しました。もっとも、事業に関する知識はほとんどゼロなので、今後は我々の起業支援を担当している宇佐見晃先生が用意された「特訓プログラム」を受ける予定です。

——今後の「事業と研究」の方向性についてもお聞かせください。

前川 事業の方向性としては,まずは義務教育開始前の小児を対象に、血液検査で自閉症の早期発見を補助する診断補助キットの実用化を目指します。こちらについては、すでに東北大学の大規模コホート調査「東北メディカル・メガバンク機構による長期健康調査」を通じて多くのデータが集積されているので、そのデータを用いて実証を行う予定です。

——最後に「事業化にかける意気込み」をお聞かせください。

切替 これまで自閉症の診療は、生物学的な診断基準がなく、根本的な治療法の開発もなかなか進んでいませんでした。我々の事業化が成功すれば、これまでの自閉症の診断基準に生物学的な基準が加わることで、疾患の層別化が進み、治療法の開発にもつなが可能性が拓けます。患者さんやご家族にお役に立つことができる、そんなプロジェクトを実現したいですね。

前川 自閉症はなるべく早期の時点で発見し、小児のうちから療育介入を開始することで、その後の予後が改善するといわれています。我々としても、自閉症の早期発見の実現を通じて、自閉症の患者さんの予後の改善に少しでも貢献したいと思います。

前川さんは、東北大学を卒業後、国立精神・神経医療研究センターや理化学研究所などで、精神疾患の基礎研究を重ねてきました。現在の研究テーマである「脂肪細胞由来の物質が、脳神経の発達にも影響を与える」という仮説は、理研時代に誕生しました。のちに再び東北大学に戻ると、主に自閉症と統合失調症について、脂質代謝の観点から研究を続けています。本格的に事業化に舵を切ったのは昨年。今後は同じ研究室で学ぶ大学院生の切替さんらと共に、事業展開に挑戦します。2024年度みちのくGAPファンドstep1、2025年度みちのくGAPファンドstep2採択。

こちらの記事もご覧ください

クルマエビ由来の抗体を用いて安価な感染症薬の開発に挑戦する「長崎遺伝子工作所」

バイオデザイン発の技術で人工呼吸管理からの早期離脱に挑戦「VentEase株式会社」

超音波画像検査で発達障害の早期発見と早期介入を実現したい「てくテクソナー」

「ビデオゲーム×医療」でADHD医療に革新を:個々のニーズに応える新しいアプローチ Almaprism株式会社

「人工知能×眼検査」でどこにいても診療を受けられる世界を目指す 東北大・松本氏