メドテック(医療機器、デジタルヘルス、ヘルスケアサービスなど)領域で事業化を検討している、または事業化したばかりの研究者を支援する「メドテックイノベーター発掘プログラム」(プログラムの詳細はこちら)。現在は、ピッチコンテストを経て選出された6チームが、メンタリングなどのプログラムを受講しています。本稿では、6チームの代表者に、事業内容や起業の動機、挑戦したい未来像などについて聞きました。

今回は、超音波による脳機能イメージング技術を用いた乳幼児の早期検査機器の開発に挑戦する「てくテクソナー」を紹介いたします。

疋島 啓吾氏(産業技術総合研究所 主任研究員)

超音波検査で小児の発達障害を乳児の時点で早期発見する

疋島 私たちは「超音波による脳機能イメージング技術を用いた乳幼児の早期検査機器の開発」に挑戦しています。チーム名は「てくテクソナー」ですが、まだ起業はしていません。超音波画像検査を用いて、超早期の時点で自閉スペクトラム症などの発達障害を発見することを目指しています。早期発見により、早期に療育介入することが可能となり、発達支援につながると期待しています。現在は、宮坂尚幸先生(東京科学大学)、水間広先生(量子科学技術研究開発機構)とともに、事業化に向けた研究を進めている段階です。

——「発達障害の早期発見」について詳しく教えてください。

疋島 自閉スペクトラム症などの発達障害は、社会性が育ち始める3~6歳の時期に、周りが言動の違和感などに気づき、診断につながることが多い障害です。その一方で、MRI(核磁気共鳴画像法)による脳機能イメージングを用いて、生後半年という超早期の時点で発達障害を予測する技術も、研究段階で進んでいます。とはいえ、MRI検査の場合、検査中に乳児が動かないように、鎮静剤を投与し、固定具を使用する必要があります。そこで私たちは、より負担が小さい超音波画像検査に着目して、いま研究を進めています。

——「脳機能イメージング」とはどういうものですか?

疋島 MRIを用いた脳機能イメージング(脳機能MRI)は、脳内の酸素化ヘモグロビンの変化を検出することで、神経活動を間接的に評価する技術です。脳機能MRIによる発達障害の研究は、近年急速に進んでおり、米国の大規模研究では、乳児の段階で自閉スペクトラム症の兆候を発見し、その後の診断結果と高い精度で一致した報告がありました。実は私たちも、当初は脳機能MRIの研究から出発したのですが、のちに超音波を用いた新しい脳機能イメージング技術に変更して、現在に至ります。

超音波を用いた脳機能イメージングは、脳内の微小血管の血流変化を画像化することで、脳内の神経活動を間接的に評価します。

——超音波画像検査に路線変更したのはなぜですか?

疋島 MRIは検査中にじっと動かずにいる必要があるため、乳児の検査は簡単ではありません。超音波画像検査は安全性が高く、機器も比較的安価です。最近では、ポケットサイズの軽くて小型な機器も普及しています。そこで私たちは、乳児が動いていても使える装着型の超音波デバイスを開発すれば、乳児の脳の活動を調べることができると考えました。

研究成果の迅速な社会実装も研究者が担う役割だと考えた

疋島 自閉スペクトラム症などの発達障害の早期発見は、重要な社会課題のひとつです。ご家族は「わたしの子どもはなぜ聞き分けがないのだろうか」と悩み、発達障害を抱える子ども自身も、周囲の無理解に苦しむことがあります。その結果、育児ストレスが高まり、親子ともに心身の健康に影響を及ぼすことがあります。これに対して、発達早期の療育介入はコミュニケーション障害の改善が期待でき、患児本人とご家族の負担を軽減することもわかってきました。

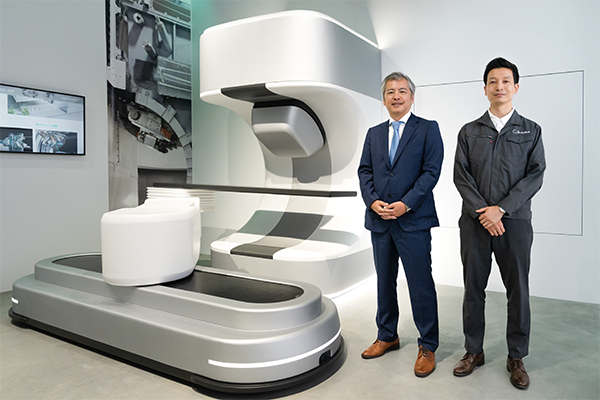

——具体的にはどのような医療デバイスになる予定ですか?

疋島 現在は2種類のデバイスを検討しています。まだ体動がほとんどない新生児期は、ロボットアームで追従する型の超音波プローブを使用し、乳児の脳の定位置を確保しながら検査を行います。一方で、生後半年頃は体動も増えてくるので、頭にかぶるヘルメット型のデバイスを使う予定です。

——事業化に挑戦しようと思ったきっかけは何ですか?

疋島 産総研(産業技術総合研究所)では、社会実装まで見据えた研究活動を目的とする研究機関であり、スタートアップ支援にも積極的に取り組んでいます。そこでわたしも、その支援プログラムを利用して起業に向けた準備を進めていました。研究者として「社会課題を研究して、その結果を論文にまとめて発表する」ことは重要な役割ですが、さらに自分たちで研究成果の速やかな社会実装を目指すことも必要だと考えました。

——「メドテックイノベーター発掘プログラム」参加のきっかけは何ですか?

疋島 今回、「メドテックイノベーター発掘プログラム」に参加したのは、産総研の担当者から「興味ありませんか?」と紹介されたのがきっかけでした。わたし自身は、ピッチに参加すること自体に慣れておらず、事前に提供されたスキルアップセミナーの動画を繰り返し視聴して勉強しました。やはり研究者としては「お金をください」みたいなことは、講演で言わないですよね。たとえば研究費の公募などでは、金額が決まっており、その中で研究を計画し申請するという形が多いと思いますが ピッチの場合は投資家に向けて「私たちの事業にいくら投資してほしい」と提案することが必要だったので、最初は抵抗感もありました。 ただスキルアップセミナーの動画を何度も見ているうちに慣れました(笑)。事業の強み、市場規模、競合技術、ビジネスモデルを明確に端的にまとめるという点でも貴重な経験ができたと思います。

——ピッチコンテストの参加は今回が最初ですか?

疋島 正確にいえば、産総研内でのスタートアップ支援とか、日本医療研究開発機構が実施する若手研究者発掘支援事業などでも、ピッチは行われており、何度か登壇もしています。ただし、それらはアカデミア側に近いピッチなので、その点では今回のような「アクセラレーター、ベンチャーキャピタル等の方に審査されるピッチ」に登壇したのは初めての経験かもしれません。

——実際に参加されていかがでしたか?

疋島 ピッチコンテストを通じて、同様にメドテック領域で起業を目指す人たちと出会い、交流をするという機会は、とても良い刺激になりました。「わたしも頑張らなければ!」と決意を新たにしました。またメンタリングでは、私たちの技術について「乳児の発達障害の早期診断」以外での応用可能性も考えるきっかけとなり、今後の選択肢の幅が広がりました。

——最後に読者の皆様に向けてメッセージをお願いします。

疋島 現在の研究成果を、今後さらに本格的に事業に発展させていくためには、小児神経の専門医の方、超音波画像や神経科学領域に詳しい研究者の方、さらにはスタートアップの起業経験のある方たちの協力が不可欠になると思っています。もしこの記事を読んで、「おもしろい挑戦だな」と思って頂ければうれしいし、私たちと一緒に事業化に挑戦したい!と思われた方がいたら、ぜひご一報頂きたいと思います。

疋島さんは、産業技術総合研究所の主任研究員として、主に医療機器の研究開発に挑戦してきました。専門分野は、脳機能イメージング技術と、脳機能のネットワーク解析です。さらに疋島さんの挑戦は研究にとどまらず、長年にわたる共同研究仲間である、宮坂尚幸先生(東京科学大学)、水間広先生(量子科学技術研究開発機構)と共に、「脳機能イメージングによる発達障害の早期発見」の社会実装にも取り組んでいます。今年4月からは、経済産業省に在籍出向中です。