メドテック(医療機器、デジタルヘルス、ヘルスケアサービスなど)領域で事業化を検討している、または事業化したばかりの研究者を支援する「メドテックイノベーター発掘プログラム」(プログラムの詳細はこちら)。現在は、ピッチコンテストを経て選出された6チームが、メンタリングなどのプログラムを受講しています。本稿では、6チームの代表者に、事業内容や起業の動機、挑戦したい未来像などについて聞きました。

今回はクルマエビ由来の抗体を用いて安価な感染症薬の開発に挑戦する「長崎遺伝子工作所」を紹介いたします。

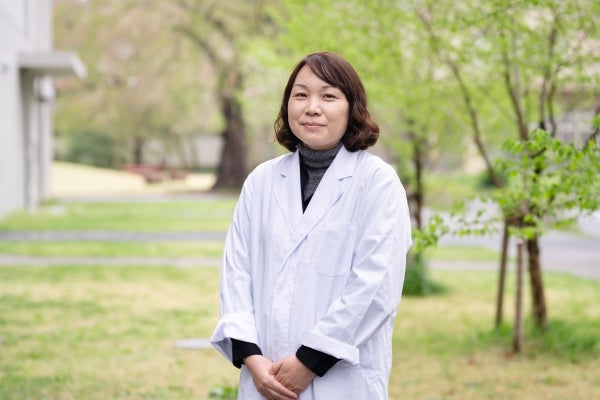

久保嘉直 先生(長崎大学熱帯医学研究所 准教授)

エビ由来の抗体を用いて感染症の検査薬/治療薬の開発に挑戦

久保 我々は、甲殻類(クルマエビ)由来の抗体様タンパク質を用いて、発展途上国でも利用可能な診断薬および治療薬の開発に挑戦する「長崎遺伝子工作所」です。具体的には、クルマエビに抗原を注入して体内で抗体を産生させ、これを採取して感染症の診断薬および治療薬などの開発に利用します。エビ由来抗体は、現在利用されているマウス由来抗体と比べて、非常に安価なコストで作成できるという利点があります。

——「エビ由来の抗体」について詳しく教えてください。

久保 抗体とは、特定の異物(抗原)に結合して異物を排除する防御機構です。人体もこの防御機構を備えていますが、一方でヒトに感染するウイルスや細菌たちは、人体の防御機構を巧みに回避しながら生存する機能を有しています。そこでヒト以外の生物の防御機構を用いることで、ヒトに感染するウイルスや細菌が持つ「防御機構を回避する能力」を無効化できないかと考え、中でもエビなどの海産下等動物から、ヒトと異なる防御因子を見つけて、その作用を応用した診断薬や治療薬の開発をするという研究を始めました。

——なぜエビに着目したのでしょうか?

久保 現在の抗体産生に利用されているマウス抗体は、2つの異なる遺伝子から生み出されるのに対して、エビの体内で抗体を生み出す遺伝子は1つなのです。そのため、マウスでは、2つの遺伝子が合わさり目的の抗原に結合しているかどうかを遺伝子工学的にスクリーニングし、「目的の抗原に結合する抗体のセットを同定する」のが非常に大変な作業ですが、エビは1つの遺伝子を扱うだけでよいため比較的簡便に改良できる利点があります。また最近では、マウス以外にラクダやダチョウのタマゴなども利用されていますが、これらの生物は飼育が大変で、場所も必要なのに対して、エビはすでに日本で養殖技術が確立しており、水槽さえあれば簡単に飼育ができることも利点になります。

発展途上国では「治療法がある感染症」で落命する人が多い

——事業化に挑戦することになったきっかけは何ですか?

久保 わたしは、長崎大学熱帯医学研究所でラッサ熱やエボラ出血熱など、熱帯性の感染症を研究してきました。実際に現地まで渡航することもあり、その経験から、アフリカなどの発展途上国では、いまだにコレラなど、先進国では克服された感染症で命を落とす人が少なくないという現実を見てきました。その原因は、薬が高価で多くの人が利用できないからです。地域によっては、確定診断も行われず、たとえばコレラ感染でも症状が軽症だと帰宅させられるため、その先でさらに感染が拡大してしまいます。

——通常の抗菌薬なども使えないのでしょうか?

久保 抗菌薬はあるのですが、コレラ菌など毒素を放出する細菌は、菌体が崩壊するときに毒素を大量に放出するため、抗生物質などを使用する時は一時的に病状が悪化することがあります。そのため、コレラの治療では、抗菌薬の安易な使用は推奨されません。そこでわたしは、より安価で利用できるエビ抗体を用いることで、発展途上国でも利用できる価格帯で、感染症に対する診断薬や治療薬を提供できないだろうかと考えました。

——現時点ではどのような用途を想定していますか?

久保 まずは、コレラ菌やジフテリア菌などの細菌感染症に対する検査薬への応用を想定しています。抗体検査は、高感度PCR検査と比べて感度が低いという弱点がありますが、コレラ菌やジフテリア菌の検査では、採取した菌を一旦培地で培養してから検査に回すため、感度が低いことは、臨床では大きな問題にならないと考えています。

——PCR検査に対する抗体検査の利点は何でしょうか?

久保 たとえばコレラ菌の中には、毒素を放出しない菌もいて、臨床的には毒素を放出するコレラ菌の感染の有無を知ることが重要なのですが、PCR検査だと、実際に毒素を放出するかどうかにかかわらず、毒素の産生にかかわる遺伝子の断片をすべて検出してしまいます。これに対して、我々の技術は「コレラ菌が放出する毒素タンパク質」を検出の対象とするため、より臨床の実態に即した検査が可能になると考えています。

発展途上国を対象とする事業計画には否定的な意見も多い

久保 抗体研究の事業化については、実は研究を始めた頃からすでに念頭にありました。長崎大学にはサメ抗体を用いて事業化に挑戦している先生がいたので、わたしも研究を始めた当初から「エビ抗体でも事業化できないだろうか」と考えていました。

——研究支援制度などは利用していますか?

久保 実は、科学技術振興機構や日本医療研究開発機構などからも、起業を前提とした研究支援を受けており、その関係で年に1回は投資家向けのピッチにも登壇しています。もっとも最近は、エビ抗体を作成する作業などは、研究室のスタッフに任せきりになって、わたしはグラント(競争的資金)の書類作成に追われる毎日です(笑)。

——その「投資家向けのピッチ」での反応はいかがですか?

久保 反応は上々です。けっこう質問もしてくれるし「我々と共同研究をしませんか?」とご提案を頂いている企業も何社かあります。もっとも、わたしが「発展途上国を対象に、彼らが利用できる安価な診断薬や治療薬を作りたい」と提案すると、投資家の皆様から「発展途上国が対象のビジネスモデルでは利益が期待できないから、出資できない」と即座に却下されてしまいます。そこは事業化における今後の課題ですね。

投資家の皆様にも「新たなビジネスモデルを作ってほしい」

——「メドテックイノベーター発掘プログラム」参加のきっかけは何ですか?

久保 長崎大学には「長崎大学感染症研究所出島特区(通称:出島特区)」という感染症の産学連携を目指した組織があり、その特区長を務める森田公一先生から「こういうイベントが東京で開催されるので、参加してみませんか?」と紹介されたのが、参加のきっかけでした。

——プログラムに参加した感想をお聞かせください。

久保 ピッチに登壇するという機会自体は、これまでにも経験がありましたが、コロナ禍以降は、ほとんどのイベントがオンライン開催となる中で、イノベーター発掘プログラムは現地開催だったため、投資家の方々とも直接対面で相談ができて、とても参考になりました。ピッチ当日もバイオ領域だけでなく、たとえば人工知能を用いた治療技術など様々な事業が紹介されて「こんな研究もあるのか」と、楽しませてもらいました。

——ピッチ終了後に実施されたメンタリングはどうでしたか?

久保 とても勉強になりました。「発展途上国を対象とした事業をしたい」と相談したところ「いっそ現地で起業しては?」と提案され、現在はその方向性も検討しています。候補地としてはインドが最適だろうといわれました。インドは人口が多く、国内総生産も急成長している反面、感染症に罹患する人口も多いからです。もっとも、国内の起業支援制度は「日本国内で起業する」ことが大前提なので、そこも課題ですね。

——「海外で事業化する」のは良いアイデアかもしれませんね。

久保 もっとも、現時点では「発展途上国を対象としたビジネスモデルには出資できない」という声が大半です。そこでわたしからも投資家の皆様に「発展途上国を対象としたビジネスモデルの構築に協力してほしい」と提案したいと思います。研究者が新しい技術の開発に挑戦するように、投資家の皆様にも、我々と一緒に「これまでにない新たなビジネスモデルを構築する」という難題に挑戦してほしいと願っております。

久保先生が所属する長崎大学熱帯学研究所は、日本で唯一の熱帯医学の研究機関として、ラッサ熱など熱帯地特有の感染症の研究を進めると同時に、実際に熱帯地域まで赴き、地域の医療現場で活躍しています。久保先生自身も、アフリカなどに渡航し、すでに先進国では克服された感染症で命を落とす人が、いまだ後を絶たない現実に衝撃を受けると、より安価なコストで利用可能な検査法および治療法を開発するために、チーム「長崎遺伝子工作所」を設立。現在に至ります。