今回の「スペシャルインタビュー」は、東京大学政策ビジョン研究センター教授の渡部俊也先生より、日本における産学連携とベンチャー企業育成、さらにその支援役である「インキュベーション施設」をテーマに、お話をいただきました。民間企業の研究員時代より知財マネジメントを担当していた渡部先生は、藤嶋昭先生との「光触媒」に関する産学共同研究、東大技術移転機関の立ち上げなどを手がけた、日本の「産学連携」を肌で知る人物の1人です。今回のスペシャルインタビューでは、黎明期の知的財産(知財)マネジメントと産学連携、大学発ベンチャーの過去と現在、インキュベーション施設の役割と課題、エコシステムを念頭に置いた街づくりの重要性などについて、お話を頂きました。

特許出願をきっかけに知財マネジメントの専門家に

――先生のご経歴とご専門分野を教えて下さい。

大学卒業後は東陶機器株式会社(現在のTOTO株式会社)に就職し、同社で研究員を務めながら、「半導体ウェハーの静電チャック技術」や「トイレの脱臭デバイス装置」などを研究していました。その際に自分で特許出願を申請することになったのですが、最初の出願申請では思うような申請ができず、後々まで苦い思いをすることになりました。その経験がきっかけで、研究だけでなく知財マネジメントにも挑戦したいと思うようになりました。そこで、知財担当部長と一緒に、知財マネジメントに関する新規プロジェクトの立ち上げなどを担当しました。

その後、藤嶋昭先生(東京大学大学院工学研研究科教授、当時)と東陶機器株式会社で「光触媒」に関する産学共同研究を行うことになり、そこで私が知財マネジメントも担当することになりました。開始当初から知財戦略を念頭に置いて研究を行う事例は当時まだほとんど先例がなく、また基礎研究領域、なおかつ産学連携であるという点で、このプロジェクトは関係者の注目を集めることになりました。プロジェクトは1995年から1998年まで続けられ、この共同研究から「超親水性」と呼ばれる新たな現象などが発見されました。

プロジェクト終了後は、東京大学先端科学技術研究センターから客員教授の要請を受けて、同大に移籍しました。大学の研究成果を特許化し企業へ技術移転できるようにすることを目的とした「大学等技術移転促進法(1998年)」が成立した頃で、東京大学でも知財教育の実施や、自前の技術移転機関(現在の東京大学TLO)を設立する必要があったのです。ところが、「知財マネジメントの経験を持つ研究者」はまだ非常に少ないこともあり、移籍後は、さっそく東京大学の技術移転機関の立ち上げを担当しました。

――現在、東京大学ではどのようなご活動をなさっているのでしょうか。

現在は東京大学政策ビジョン研究センターで、「イノベーションと知的財産」を主題とした研究と教育を担当しています。特許、意匠、営業秘密などの知的財産に関する研究や、知財訴訟に関する分析、最近では「データの利活用」に関する知財マネジメントの研究にも取り組んでいます。研究だけでなく、知的財産戦略本部の産業財産権の担当座長など、実際に政策立案にかかわる活動にも従事しています。最近では今年5月に発表された経済産業省「AI・データの利活用に関する契約ガイドライン」の検討会の座長も務めました。今後は、海外にも通用するガイドラインの作成にも着手していく予定です。

医療分野でデータといえば、健康保険組合などの保険者側で収集している診療報酬明細や健康診断の結果を電子化した医療健康情報がありますが、今年5月に新たに施行された「次世代医療基盤法」の登場によって、データヘルス(医療健康情報の分析に基づく保険事業)での利活用の活路が開かれました。これらのデータについても、経済産業省でガイドラインを策定したときと同様に、今度は厚生労働省にも協力いただき、利活用に関する何らかのガイドライン策定なども関われればと思っています。

かつての産学連携を取り巻く環境は厳しかった

――藤嶋先生と産学連携に挑戦していた当時について教えて下さい。

当時はまだ「産学連携」という概念が、国民に正しく理解されていませんでした。報道でも否定的な記事が多く、「産学の癒着ではないのか」と指摘する声もあったほどです。そのような時代ですから、すでに東京大学大学院教授というお立場を築いておられた藤嶋先生にとっても、民間企業との共同研究は大きなリスクを伴う決断だったはずです。それでも企業との産学共同研究に挑戦されたことには、大学院生時代に先生ご自身が発見された「光触媒」という技術を何とか実用化に結びつけたいという、先生の熱意を強く感じます。

また、当時は産学の共同研究体制が確立されておらず、たとえば研究者は共同研究を行った企業へと特許の権利を譲渡してしまい、特許出願人は企業のみとなるなど、大学側が産学連携で得られるリターンが明確ではありませんでした。こうした問題を解決するため、1998年に大学等技術移転促進法が作られ、まず研究者個人に帰属していた特許を大学のTLOに譲渡(技術移転)して、知財のライセンスを行うことができるようになりました。その後、2004年の国立大学法人化によって、特許の権利を大学に帰属させる道筋がたったわけです。

当時は大企業の力が非常に強く、自社内のR&Dに多額の費用が費やされており、国としては大学に大企業のパートナーとなって研究を促進して欲しいという想いがあったのでしょう。ただ、大規模な資金が必要な領域において、新しい事業が何かの代替であることも多く、事業としては成立しても、大きなリターンを得られる伸び代がなかった。一方で、日本の強みである中小企業は、知財の扱い方で合理的な付き合いをすることが困難でした。ではベンチャー企業はどうかというと、当時はまだ不安定な状態にあり、大学側もベンチャーとの連携には不慣れという状況がありました。

――そのような中で、いわゆる「大学発ベンチャー」はどのように発展してきたのでしょうか。

大学発ベンチャーというコンセプトが明確に認識されるようになったのは2000年頃です。経済産業省は「大学発ベンチャー1000社計画(2001年)」を発表し、積極的な後押しをしたこともあって、技術移転機関を含めて1千社以上の大学発ベンチャーが誕生しました。

もちろん、ベンチャー企業を巡る環境は常に順風満帆であったわけでなく、その政策も二転三転してきました。特に大学発ベンチャーについては「国費から拠出された研究費を使いながら、その成果を横取りしている」と批判されたこともあります。しかし、どの国でも「新しい産業は大学発ベンチャーから生まれるもの」であり、そのことを理解している関係者たちは、懸命な努力を続けてきました。その努力の成果が、いま確実に実を結び始めていると感じます。東京大学は、これまで330社以上の大学関連ベンチャーが誕生しており、現在も毎年増え続けています。そのうちの約1割がイグジット(資金回収)を達成しており、これは非常に高い成功率です。その時価総額は約1.5兆円に上るという試算もあります。

――世界的にはどちらのイグジット戦略が主流なのですか。

東京大学関連ベンチャーの約1割がイグジット(資金回収)を達成しており、その時価総額は約1.5兆円程度まで拡大していきました。これは一般の新規開業企業と比較すれば高い成功率だと言えると思います。このイグジット達成例に占める買収合併例と株式上場例の比率がほぼ同率(1:1)になりますが、米国では買収合併例が圧倒的に多く、買収合併例と株式上場例の比率は9:1になるといわれています。ベンチャービジネスにおける世界的な潮流は、「大企業による買収合併」が大きなシェアを占めています。一方大企業からも多くのスピンオフ企業が生まれているのが欧米のベンチャーの特徴です。大学、ベンチャーキャピタル、ベンチャー企業と大企業のあいだの人と資金と知識の循環が拡大して初めて世界的なベンチャーエコシステムができるのです。ですから日本も、大企業・中小企業・ベンチャー企業に対してバラバラの支援を行うのではなく、ひとつのエコシステムと捉え、その環境を支援するという考え方に変わっていくことが必要です。 このサイクルに占めるベンチャー企業の役割は非常に大きく、彼らがいなければイノベーションは生まれません。そこで重要となるのが、ベンチャーの成功を支援する「インキュベーション施設」の存在です。

大学発ベンチャーを支援する「インキュベーション施設」

――インキュベーション施設とはどういうものですか。

起業を志望する人たちに対して「活動拠点としての物理的なスペース」と、それに伴う様々な支援・サポートを提供する施設です。インキュベーション施設の歴史は古く、1959年に米国・ニューヨーク州の西部にある都市・バタビアに誕生した「バタビア・インダストリアル・センター」がその嚆矢とされます。当時のバタビアは景気が悪く、センターに新たに入居してくる会社といえば、いずれも明日にも倒産しそうな新興企業ばかりでした。そこでセンター側が入居企業を様々な面から支援したのが、インキュベーション施設の始まりとされます。

――東京大学もインキュベーション施設を運営しているのですか。

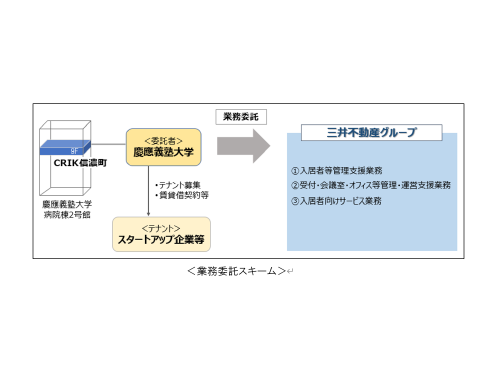

東京大学では、本郷キャンパスおよび駒場キャンパスの両方の施設でインキュベーション施設を運用しています。学内でインキュベーション施設を運用する理由は、大学発ベンチャーにとって、出身母体である研究室との人的交流や学生の関与、さらには様々な実験などができる環境が不可欠だからです。また建物だけでなく、どんなサポートやつながりがあるかが重要となりますから、その意味でも大学の側というのは適しています。

特にバイオ系/ケミカル系ベンチャーにとっては、「ウェットラボ(実験室)」の存在は重要です。実験から生じる廃棄物の中には、廃棄にあたって特別な処理を必要とする場合もありますが、大学内にある施設なら、そうした需要にも対応できます。しかし、ウェットラボを備えるインキュベーション施設を大学の外部に求めると、現時点では場所は限られてしまう。理想は同じキャンパス内に拠点を有することですが、学外の場合でも5分~10分程度が限界でしょう。しかし、どの大学のインキュベーション施設もすでに満員だそうです。そのため、実際には学外の施設に頼らざるを得ないのが現状です。その点では、東京大学も例外ではありません。例えば本郷近くにビルを1棟建設してくれれば、その経済効果は相当適度大きなものになるでしょう。

優れたプレイヤーの存在がエコシステムを発展させる

――海外ではどのように対応しているのでしょうか。

たとえば、エコシステムの舞台として世界的にも有名な「ケンドール・スクエア(米国・ボストン)」では、マサチューセッツ工科大学を中心に、ベンチャー/投資家/企業/大学関係など様々な組織や団体の活動拠点が集中しています。同地では街づくり自体が極めて計画的に進行していることから、当初よりデベロッパー(土地開発業者)が街の設計に関与していたのではないかと考えられます。

私たちが「街づくり」を含めた起業環境に着目したのは、つい最近のことです。東京大学の周辺にも経済的インパクトを伴う企業や組織の集積を作っていく必要がありますし、今からでも可能だと思います。もっとも、現状では国内に多くの大学発ベンチャーが誕生していること自体、まだ認知されていません。街づくりのレベルでエコシステムを作っていくためには、産学連携の関係者だけでなく、より多くの人たちに大学発ベンチャーの頑張りを知ってもらう必要があります。そのためには、積極的な情報の発信も重要になってきます。

思えば、ベンチャーに対する社会の認識も、ここ2~3年で大きく変化しました。それ以前はベンチャーと既存の企業は対立軸の上で語られることもあったし、ベンチャーを嫌う企業人も少なからず存在しました。しかし現在では、エコシステムという概念が認知され始め、「エコシステムにおいて両者は不可分の存在である」と認識されるようになりつつあります。東京大学は、日本経済団体連合会(経団連)と「東大・経団連ベンチャー共創会議」を開催しています。こうした連携も、以前では考えられないことであり、社会の認識が大きく変化してきたことを実感します。

――最後にLINK-Jに対する期待をお聞かせください。

エコシステムには、ベンチャー/大企業/中小企業/投資家/大学など産・官・学のプレイヤーがいて、それぞれ自身の役割を果たすことで、舞台となる街を含めたシステム全体が発展していきます。LINK-Jは「一般社団法人」という他とは異なるプレイヤーとして、東京・日本橋とそのエコシステムにおいて重要な役割を果たしています。今後も「エコシステム指向」で、日本橋のさらなる発展に貢献してほしいですね。

渡部俊也 氏 東京大学政策ビジョン研究センター教授

渡部俊也 氏 東京大学政策ビジョン研究センター教授東京工業大学無機材料工学科修士課程を修了後、東陶機器に入社。藤嶋昭氏との光触媒に関する産学共同研究の経験を経て、1998年に東京大学先端科学技術研究センター客員教授に就任。その後、東京大学国際・産学共同研究センター長などを経て、2010年に東京大学産学連携本部で研究推進部長に就任する。2012年より現職。現在は「イノベーションと収益化に資する知的財産マネジメント」を中心に、国内外の企業、政府機関、国際機関と連携して研究と教育を行っている。経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」検討会では座長を務めるなど、データ利活用の問題にも詳しい。