遺伝子治療は次世代の医療を担う技術として、がんの治療薬としてもその実用化が期待されています。サーブ・バイオファーマ株式会社は、遺伝子改変ウイルスを用いてがん細胞だけを攻撃する「がんウイルス療法」に挑戦する、鹿児島大学発のベンチャー企業です。現在は、悪性骨腫瘍に対する承認取得を目指して、臨床試験が進められています。同社のウイルス作成技術や今後の事業展開などについて、取締役会長CSOで創業者の小戝(こさい)健一郎氏、代表取締役社長の山田昌樹氏、取締役CFOの高野好広氏の3名に話を聞きました。

がんに対する特異性を高めるプラットフォーム技術を開発

――腫瘍溶解性ウイルスを用いたがん治療とはどのようなものですか。

小戝 がん細胞に「腫瘍溶解性ウイルス」という特殊なウイルスを感染させ、がん細胞を破壊する治療を「がんウイルス療法」といいます。腫瘍溶解性ウイルスは、増殖して他のがん細胞にも感染することから、ウイルスの複製⇒がん細胞の死滅⇒周囲のがん細胞への感染――を繰り返して、強力な抗がん作用を発揮します。ウイルスががん細胞で増えやすいことを利用したウイルスによる治療の発想は、半世紀前からありましたが、当初は野生型ウイルスを用いており、期待した効果は得られませんでした。しかし今世紀に入ると、遺伝子改変ウイルスを用いた研究と開発が進むようになりました。

――御社の腫瘍溶解性ウイルスの技術の特徴を教えてください。

小戝 同じ腫瘍溶解性ウイルスといっても、その性能には差があり、単一因子を制御する従来の技術では、がんに対する特異性が不十分です。そこで腫瘍組織に対する特異性を高めるために、増殖性を制御した「多因子制御―制限増殖型ウイルス(m-CRA)」を作製するプラットフォーム技術を新たに開発しました。これにより、がんに対する特異性をより高め、安全性の向上や、治療に関わる遺伝子を搭載することで基盤技術を増強することが可能になりました。

このプラットフォーム技術をもとに創製した当社の製品が、サバイビン反応性m-CRAです。サバイビンとは、がん細胞において特異的に高発現する分子で、ウイルスがこれに反応してスイッチが入ると、がん細胞内で増殖を始め、がん細胞を死滅させます。サバイビンは、正常細胞ではほとんど発現しないので、正常細胞に対する傷害性を回避できます。これまでの研究で、競合する他の技術に対する優位性も確認されています。

――従来のがん治療と比べると、どのような違いがありますか?

小戝 従来のがん治療では、がん幹細胞と呼ばれる分画が生き残ってしまうことで、進行がんに対しては、全く治療法がない状態になってしまいます。一方で、がんが増悪するほどサバイビンは高発現することから、サバイビンに反応する我々の腫瘍溶解性ウイルスであれば、全てのがん細胞を死滅させる効果が期待できます。ウイルス治療薬はグローバルに展開できるよう米国の製造施設で作製しており、治療自体は超音波やCTなどで腫瘍を確認した上で、注射にて行います。

既存治療の限界と治らないという衝撃から遺伝子治療研究へ

――先生のご経歴についてお伺いします。

小戝 わたしは親族の多くが開業医という家系で育ち、父と同じ小児科医としてスタートしました。2年間の臨床研修で、既存の治療法で治せる病気は非常に限られているという現実に直面し、無力感と衝撃を受け、研究を開始しました。そこで、病気全体を理解しようと考え、大学院は病理学研究を選択。しかし、顕微鏡を覗いているだけでは、患者さんの病気は治せません。そこで5年間での臨床研修・大学院・助手を経て、すぐに渡米しました。

90年代当時の米国は、まさに遺伝子治療が誕生しようとしている時期であり、わたしも遺伝子治療の根幹であるウイルス改変技術に加えて、in vivo(体外からの直接)投与で全身性のがん特異的免疫を誘導する遺伝子治療技術の開発などの研究に取り組みました。

――腫瘍溶解性ウイルスの開発を始めたのはいつ頃になりますか。

小戝 90年代後半から、がん細胞をウイルスで殺傷する新技術開発という目的に加え、前述のがん免疫遺伝子治療の効果を劇的に増強させるためにも、がん細胞への遺伝子のデリバリーを上げたいと考え、ウイルスを複製、増幅させる技術を研究していました。その後、2000年から2005年にかけて、先ほど紹介した「多因子制御-制限増殖型アデノウイルス(m-CRA)」の技術を独自開発しました。同技術を基にして、さらにサバイビン反応性を持たせた製品を創製しました。アデノウイルスだけでがん細胞を治療する第一世代と、それに加えてがんの免疫を誘導する遺伝子をウイルスに組み込んだ第二世代の治療薬です。

希少がんである骨腫瘍を対象に第Ⅱ相試験中

――現在の進捗状況についてもお聞かせ下さい。

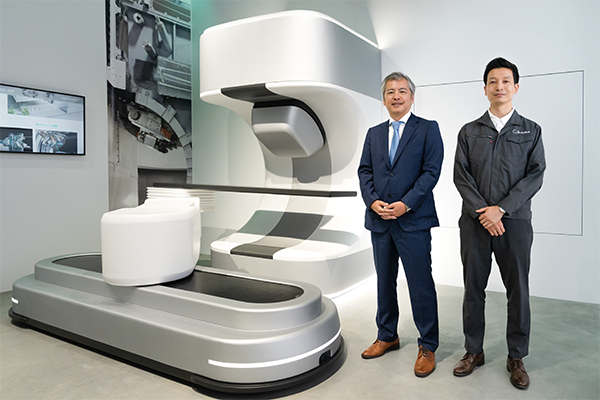

山田 医師主導で実施したP1試験は、標準的治療法の対象にならない進行性の固形がん(原発性悪性骨腫瘍、転移性骨腫瘍、原発性悪性軟部腫瘍、転移性軟部腫瘍)を対象に行いました。その結果、骨軟部腫瘍の患者さん9例中6例に一定の有効性があることがわかりました。従来の同じ技術と比べても治療効果は良好で、P2試験を進めています。この試験も医師主導で実施していますが、早期に承認を取得するため、対象疾患を骨腫瘍に絞りました。20例の組み入れを計画し、現時点で11例に投与しています。

適応疾患に骨腫瘍を選択した理由は、患者数が500~800人と少ないものの、有効な治療法がなく、アンメットニーズ性が高い点にあります。こうした疾患は、たとえ市場規模は小さくても、承認を取得するべきだと考えています。2024年3月中には組み入れを完了し、2024年9月頃までの投与完了の予定です。そこで良好な結果が出れば、製薬企業にライセンスアウトして、先駆け審査指定制度での希少疾病用再生医療等製品としての早期承認取得を目指しています。

「製薬企業にライセンスアウト」の方針は継続

――会社自体は、昨年8月に起業されていますね。

小戝 公的なグラントによる支援を受けて研究していることもあり、またわたし自身の思いもあって、ぜひこの技術を実用化したいと思い続けてきました。その際、ライセンスアウトと起業の両方の方向性をずっと考えてきました。製薬企業に対するコンタクトも続け、特に直近5~6年は、海外の会社にも説明に行きました。同時に、複数のベンチャーキャピタルにも投資のご相談をさせていただき、今回、投資契約がまとまったことから、昨年8月に創業しました。

山田 ベンチャーなので、自社で臨床から開発、販売まで全てを自分たちで成し遂げるには、リソースが足りません。そこで我々は主に技術開発を担当し、適切なタイミングまできたら、そこから先は製薬企業にバトンタッチする。そうした切り分けを考えており、このビジネスモデルは、今後も変える予定はありません。

――将来はIPO(株式上場)もお考えですか?

高野 考えてはいますが、それは我々が目指しているゴールではなく、この技術をさらに社会実装するにはリソースが必要になるため、事業拡大を見据えた資金調達を考えています。現在も、第2世代製品など次のパイプラインの開発も粛々と進めており、多額かつ円滑に資金調達をするためにIPOを目指していきたいと考えています。

――非臨床のアセットもありますが、経営上の今後の課題は何ですか?

山田 現時点において最も優先順位が高いのは、現時点で最も承認に近い第1世代製品のPOC試験完遂とライセンスアウトです。とはいえ、その間に他のアセットの開発をストップさせては本末転倒なので、第2世代製品や腫瘍溶解性ウイルス以外のプラットフォーム開発も同時並行で進行しています。株式上場を達成したら、数十億円単位の資金を調達し、後続のパイプラインに投下する予定です。それまでは、自己資金とともにグラントを有効活用して資金を調達しながら、パイプラインに優先順位を付けて配分する――。この優先順位付けが、今後2~3年の経営課題です。

日本の遺伝子治療の基盤作りに役立ちたい

――米国での研究から現在のビジネスまでの間で、最も苦労されたことは何ですか?

小戝 日本の遺伝子治療の臨床試験プロトコルの数は、世界の2%にも満たない規模です。これは臨床研究も含めての数字であり、世界から大きく遅れているのが現実です。その理由は様々ですが、例えば、米国と異なり、真の創薬開発の研究が、正しく評価されていなかったこともあると思います。創造的挑戦的な研究が最重要ですが、一方で論文には繋がらないが多大な労力と高度専門性を必要とする非臨床開発(臨床試験までに必要な研究・試験)も必須であるなど、真の創薬開発は単純に論文の数では評価できません。国全体としてはAMED(国立研究開発法人・日本医療開発機構)の設立で劇的に理解・環境が改善されてきましたが、環境変化への対応が遅れ、かつリソースも不十分である大学等もまだ存在する状況です。わたしの場合は、基礎研究・非臨床のすべてを自分自身で行い、公的競争的研究費を獲得して学内外の協力者を得ることで、ここまで進捗できたというのが本当のところです。

また、遺伝子治療やウイルス療法の開発で最も重要なのは、治験用(そして商用)のウイルス製剤の製造ですが、ここも日本は米国に遅れをとっています。わたしは、15年前の当初からグローバル開発を念頭に置き、遺伝子治療の非臨床開発専門の海外コンサルタントも活用し、定評ある海外の製剤製造施設や安全性試験施設でグローバル基準での非臨床開発を進めてきました。現在でも、遺伝子治療の非臨床開発ができる施設や人材は、国内では未だ限られていると思います。私は自分でそれを実践しながら学ぶことで、現在は自立できていますが、その頃が最も大変だったかもしれません。

――今年1月には、日本橋ライフサイエンスビルディングに入居されました。理由をお聞かせ下さい。

山田 もともと当社の本社機能およびラボ機能は、鹿児島大学内(鹿児島市)にあるのですが、今後の事業展開を考えると、投資家・監査法人・証券会社など、様々なステークホルダーとのコミュニケーションが不可欠になります。そこで、新たに東京にも事業拠点を設置する運びとなり、日本橋ライフサイエンスビル内に、当社の東京オフィスを立ち上げました。東京・日本橋には、様々なバイオテック企業が入居しており、資金調達から成長戦略まで、様々な情報が耳に入るので、情報収集という観点でも、ここが最適だと考えました。LINK-Jには、ライフサイエンス領域におけるネットワークの広さに注目しており、今後も色々と期待しております。

――今後の抱負をお願いします。

小戝 我々の製品ががん治療に実用化されれば、これまで有効な治療法がなく苦しまれていた患者さんの一部でも、救うことができます。日本発のがん遺伝子治療薬を1つでも多く実用化し、新たながん治療法の確立を目指すと同時に、日本の遺伝子治療の基盤作りにも貢献したいと思います。

小戝健一郎氏

小戝健一郎氏サーブ・バイオファーマ株式会社取締役会長、創業者、最高科学責任者。

鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 遺伝子治療・再生医学分野 教授。同研究科ならびに同大学病院の3つのセンター長。

1988年久留米大学医学部卒業。小児科専門医。1993年 米国ベイラー医科大学にて遺伝子治療の基礎となるベクター開発、橋渡し研究を学ぶ。大阪大学、岐阜大学、久留米大学(教授)などを経て、2006年より、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 教授。2022年8月にサーブ・バイオファーマを設立。「Surv」の社名には、「Virus(ウイルス)を治療に役立てるという『逆転』の発想」、「Survive(生存)やSurvior(生存者)の連想」、「Survivin(サバイビン)を足掛かりに治療する」という意味が込められている。

山田昌樹氏

山田昌樹氏サーブ・バイオファーマ株式会社代表取締役社長、薬学博士、経営学修士。

田辺三菱製薬で薬理研究所長、創薬企画部長、米国研究所Tanabe Research Lab. 社長、田辺アールアンドディーサービス社長を務める。定年退職後、公益財団法人日本応用酵素協会の専務理事として研究助成事業に従事。2023年6月より現職。

サーブ・バイオファーマ株式会社取締役、最高財務責任者、公認会計士。

早稲田大学理工学部環境資源工学科卒業。監査法人トーマツを経て大手銀行、総合商社、大手小売業等の上場企業において経営企画・事業開発等を中心とした業務に従事。直近では、CFOとしてヘルステックベンチャーのIPOを達成。2023年7月より現職。