株式会社N Lab(エヌラボ)は、病理診断のデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む長崎大学発ベンチャーです。確定診断が困難な特定の肺疾患の早期診断・早期治療に資する病理AI(人工知能)の開発や、デジタル診断システムの導入などの事業を行っています。これらの取り組みによって、病理医不足の解決に挑みます。呼吸器外科医・病理医である代表取締役CEOの北村由香氏に、起業の経緯と現在の事業、そして今後の展望を聞きました。

病理医の目できちんと確認したものを患者さんへ返したい

――北村先生のご経歴と、株式会社N Lab 創業に至った背景をお聞かせください

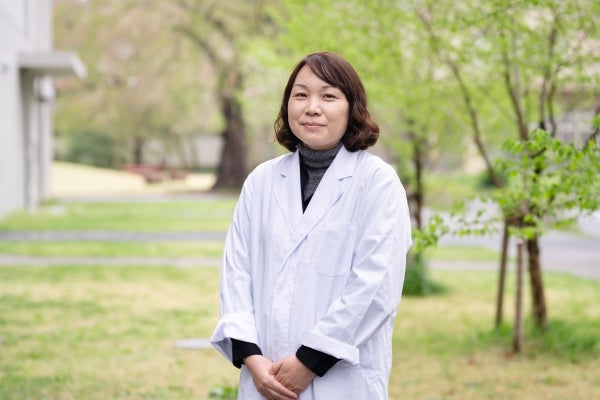

約20年前に医師になり、呼吸器外科医として今も少しだけ、肺がんなどの臨床に携わっています。臨床医の業務と並行して病理を学んだことで、病理医不足の問題や病理検査で起きている課題に気づきました。

私が住んでいる長崎県もそうですが、地方では病理検査の実施施設が極めて限られています。患者さんから採取した検体は、外注先である東京の検査会社に一度送られてから返ってきますので都市部に比べて、返却までに余計に時間がかかります。加えて、外注した場合、染色したスライドは手元に戻ってこないことも多く、病理医が再度確認することができないという問題があります。

肺がんの新薬として免疫チェックポイント阻害薬が承認され、対象となる患者さんを見極めるために免疫染色という病理診断が必要となりました。長崎には実施施設が少なく、病理医として自分たちで目を通したものを患者さんに返したいという想いでラボを立ち上げたことが起業のきっかけです。

最初は免疫チェックポイント阻害薬の投与対象かどうかを判断する指標となるPD-L1(Programmed cell Death 1- Ligand 1)染色など、免疫染色の受託サービスを開始しました。その後、事業形態が変化し、衛生検査所としての保険診療の免疫染色は2023年7月に廃止して、染色については研究目的の依頼にのみ応じています。

――現在の事業内容について教えてください

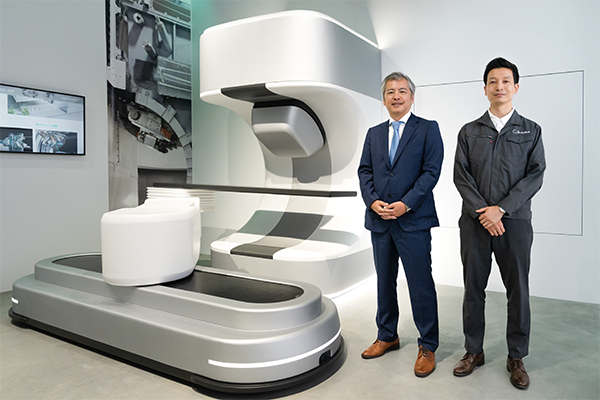

デジタル画像にて病理診断を行うためのシステムとそこに搭載可能なAIの研究・開発と、これらの医療機関への導入をビジネスとしています。現在は、長崎大学と産業技術総合研究所(産総研)とで開発した製品「MIXTURE」を用いた病理AIを実用化し、保険診療に導入するための準備をしています。

間質性肺炎の診断には、病理で早期診断することが延命のカギ

――病理AIについて詳しく教えてください

病理AIは、まず間質性肺炎の診断AIモデルをつくるところから着手しました。間質性肺炎という疾患は、肺を風船だとすると、風船そのものが硬くなる病気です。毎年約10~12万人が診断を受けているといわれています。

間質性肺炎のサブタイプには6つあるのですが、特にその1つの「特発性肺線維症(IPF)」は5年生存率が20%程度と、肺がんよりも予後が悪い傾向にあります。間質性肺炎の中でも命に関わるタイプか、そうでないかを病理で早期に診断し、治療を始められるようにすることが延命のカギとなるのです。

早期診断をするためには、呼吸器外科医が肺生検を行う必要がありますが、がんなどの疑いがなければ積極的に手術を行うことはなかなかありませんので、経過観察をして病気が進行するのを待ってしまうことが多く、特発性肺線維症の患者さんのうち肺生検されるのはわずか10%程度になります。

また、小さな生検検体から病理診断をする場合、その診断が非常に困難という問題があります。厚生労働省研究班の以前の研究で、間質性肺炎20症例のデジタルスライドを29人の病理医に見せたところ、すべての病理医の診断が一致したケースは1例もなかったという結果があります。

このような現状の中で「抗線維化薬」が2010年に初めて発売され、その後の10年間以上の使用経験から、早期から使用した方が良いことがわかってきました。CTで診断が可能となる前に肺の組織を採って病理診断を行い、適正に診断されれば、抗線維化薬をより早く使うことができます。

そこで、私たちはまずはこの疾患の病理診断をサポートするAIを開発し、肺を専門としない病理医の方でも安心して診断ができるような製品を開発することにしたのです。

――製品「MIXTURE」の特徴を教えてください

「MIXTURE」は、判断の根拠を提示する次世代型のAIと言えます。私の所属する長崎大学情報病理学の福岡順也教授に集まる、多くのエキスパート病理医とのコラボレーションを活用し、正解データを抽出する独自のアルゴリズムをまずつくりました。それを正解データとして、AIモデルを完成させることができました。精度は90%以上になり、2022年3月にNatureのグループ誌「Modern Pathology」にも論文が掲載されました。AIの持つ特徴抽出能力と専門医の知見を融合させることで、今後は肺がん、胃がんなど他の疾患の診断モデルを増やしていく予定です。

――ユーザーとして、どのような人を想定されていますか

呼吸器センターのある医療機関や大学病院の病理医が利用することを想定しています。AIが提示した判断根拠を医師が見て、組織の特徴を確認・納得した状態で、安心してその結果を患者さんに返すことができるようにするのが目的です。

これまで肺生検がされない理由は、外科医の不在や侵襲への懸念でした。新しいクライオ生検など内科医でも可能な生検方法も確立されつつあり、さらに早期に組織を採取し、精度の高い診断を提示でき、治療薬の選択基準になることがわかれば、内科の先生方も患者さんを早く生検を行ってもらえると思います。AIの特技を生かしたAIを作ったので、規模の大きな病院であれば、日本のどの都道府県でも診断できるようになるのが理想です。

医療機器としての承認を目指し、臨床試験を計画中

――病理AIは医療機器として承認取得予定でしょうか

プログラム医療機器として承認を取得したいと考えています。もともと間質性肺炎は、臨床医、放射線科医、病理医が相談して最終診断をするMDD(multidisciplinary discussion)が推奨されています。

この形で臨床試験ができたらいいと思っています。

――現在の課題や今後の展望についてお話しください

病理AIは放射線画像や内視鏡画像と違い、現段階で医療機器になっているものは未だ無いので、様々な課題があります。

まず、病理の情報が中々デジタル化されていないという現状があります。

当社はデジタルスキャナーの輸入販売も行っていますが、比較的安価で診断に耐え得るものがあったため、「安い装置でまずはデジタルを始めてみませんか?」という形で、各医療機関へのデジタル診断を広めるためにサービスを提供しています。

放射線のAI開発が比較的早く進んだ背景には、画像が白黒であることも一因でしょう。これに対し、病理で使用しているガラススライドは作成方法の標準化がされていないため、病理医の好みによって異なるカラーを使用したり、染色が異なっていたりするため、解析を複雑にしているという課題があります。

「MIXTURE」は間質性肺炎だけでなく、がんにも応用可能で、検体中のがん細胞の割合をカウントするAIモデルもあります。さまざまな疾患に対するAIモデルを構築中で、弊社オリジナルのデジタル診断システムにアドオン可能です。病院側が選べるようになり、間質性肺炎については当社の病理AIをアドオン、他の疾患については他社の病理AIを搭載、という形も可能です。

長崎を拠点に「小さなつながり」を広げる

――長崎大学にも在籍されているのでしょうか

協力研究員のポジションで、留学生とともに研究し、論文の手伝いをしています。医師としての感覚を持って事業を行っていたいという気持ちがあります。その他には、共同研究先などに行くことが多いですね。東京の企業の方と交流しに来ることも多く、長崎にいるのは1年のうち5割程度ですが、長崎が拠点だと思っています。住みやすく、食事がおいしいので、気に入っています。

――「Healthtech/SUM(ヘルステックサミット)2022 ピッチコンテスト」でダブル受賞、「X-DOJO 2023 Winter」 にも採択されました

2022年3月の論文掲載を機に、病理AIについて事業化しようということになって、PRと資金調達のためピッチコンテストにエントリーしました。

X-DOJOには、特許庁の知財アクセラレーションプログラム(IPAS)に採択され、メンタリングを受けた際に知り合った方から教えて頂いたことがきっかけです。

これらの活動で、いろいろな方に病理のことを知っていただくことができ、様々なメディアにも取り上げられて交流が増えました。それが今、小さくつながっている状況です。病理AIに興味を持っていただける方は多く、まだ医療機器申請などには準備が必要な段階ですので、「待っていてください」とお伝えしています。LINK-Jにも2023年1月に入会しました。

――読者にメッセージをお願いします

現在、長崎県は47都道府県で唯一、上場企業がないところで、県と市からは「長崎発のベンチャーを何とかしたい」という思いを感じます。皆さん応援してくださり、ありがたいと思っています。上場を目指して頑張ります。

北村由香氏 株式会社N Lab 代表取締役CEO

北村由香氏 株式会社N Lab 代表取締役CEO医師、医学博士。藤田保健衛生大学(現・藤田医科大学)医学部卒業。同大学院博士課程免疫学専攻。同大学病院、長崎大学病院などで呼吸器外科医として肺がん手術や緩和医療に従事。その後、長崎大学病院病理部で病理を学ぶ。病理診断の課題解決のため2017年に株式会社N Labを設立した。社名には、長崎大学発ベンチャーとして、Nagasakiから医療を発信するという想いを込めた。