第7回 LINK-J・UCサンディエゴ ライフサイエンス・シンポジウム

LINK-Jでは、2018年以来、UCサンディエゴと協力して、ライフサイエンスに関連したトピックスを取り上げた特別シンポジウムを日本橋で開催してきました。このシンポジウムでは、アカデミアと産業界のリーダーをお招きしてトピックスの分野における最新動向について議論し、参加者の皆様に最先端の研究とそれらを実用化する意義についてお伝えします。これまで、マイクロバイオーム、システム・バイオロジー、精密医療やバイオものづくりなどを取り上げてきましたが、第7回目となる今回は、ヘルスケア・エンジニアリングを取り上げます。

超高齢化社会は医療体制に様々な課題を突き付けています。高齢者の増加とともに、循環器疾患、糖尿病、がん、認知症などの慢性疾病を抱えた患者が増え、入院病床の不足や医療費・介護費の高騰をもたらしています。また、ストレスの高い労働環境や急速に進む少子化は、医療・介護従事者の不足や看護の質の低下、場合によっては地域の診療所の閉鎖にもつながっています。こうした課題は近い将来に医療体制のひっ迫をもたらす恐れがあり、医療機関のみならず介護施設や家庭で分散的に患者をケアする必要性が高まっています。

先進技術は日ごろの健康管理、病気の予防、疾病の診断や治療、長期介護といった様々な局面でヘルスケアの革新を可能にしています。例えば、消費者は様々なデバイスを装着し、身体の状態を日常的に把握できるようになりました。そうしたデバイスの利用により、消費者自身が気づいていなかった疾病の診断につながるケースも報告されています。しかし、一般的な消費者用デバイスが測定できるデータの種類は限られているうえ、医療従事者が診断し治療方針を決定するに足る精度を備えている消費者用デバイスは多くありません。

現在求められているのは、これまで測定が難しかった身体の状態やバイオマーカーを高精度かつ容易に計測できる高機能デバイスの開発や、そうしたデバイスの実用化を可能にする周辺技術の確立です。それと同時に、医療応用を可能にするための臨床研究や信頼性の高いデータ管理システム開発の取り組みも不可欠になってきます。

今回のシンポジウムでは疾病の兆候の早期検出を可能にする技術に焦点をあてつつ、ヘルスケア分野の喫緊の課題解決を目指す日米の工学的な取り組みを紹介いたします。

登壇者も来場しますので、ぜひリアル会場でのご参加をお待ちしております。

※同時通訳あり

※英語字幕利用可能(オン/オフは自由に選択できます)

※字幕は市販されているアプリを使用しており、LINK-JおよびUC San Diegoは誤訳、訳文の欠落など、字幕に関する一切の責任は負えませんので、ご了解願います

字幕利用方法:クローズドキャプションの管理と表示

日時: 2025年4月16日(水)14:30-18:45(14:15開場、17:45~リアル会場のみネットワーキング)

日本橋ライフサイエンスビルディング2階201大会議室/オンライン(Zoom webinar)

(外部サイトが開きます)

申込締切

リアル会場参加:2025年4月14日(月)9:00まで

オンライン参加:2025年4月16日(水)17:45まで

※コンビニ / ATM でのお支払いをご希望の場合は、2025年4月15日(火)9:00までにお済ませください。

※必ず申込締切前にお申込みください。

*お支払いの確認ができましたら、マイページより領収書の発行ができます。尚、反映には少し時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。

プログラム

| 時間 | 内容 |

| 14:15 | 開場 |

| 14:30-14:40 | 開会挨拶 曽山 明彦(LINK-J 常務理事、東北大学 特任教授) Dean Albert P. Pisano (Dean and Distinguished Professor, Jacobs School of Engineering / Special Advisor to the Chancellor, University of California San Diego) |

| 14:40-15:10 | ご講演 「医療・ケアと工学の統合でレジリエント健康長寿社会を創る」 一木 隆範 様(東京大学大学院工学研究科 教授/ナノ医療イノベーションセンター 研究統括) |

| 15:10-15:40 | ご講演 「Wearable, Ingestible, and Implantable Wireless Sensing Systems for Healthcare Applications」 Prof. Patrick Mercier, Ph.D. (Professor and Vice Chair, Electrical and Computer Engineering; co-Director, Center for Wearable Sensors, Jacobs School of Engineering, UC San Diego) |

| 15:40-15:50 | 休憩 |

| 15:50-16:20 | ご講演 「Using AI to Improve Health Outcomes」 Prof. Karandeep Singh, MD, MMSc (Joan and Irwin Jacobs Chancellor’s Endowed Chair, Associate Professor of Medicine in Biomedical Informatics, Chief Health AI Officer and Associate CMIO for Inpatient Care, UC San Diego Health) |

| 16:20-16:35 | ご講演 「医療 AI を安全安心に活用するためにできること」 松葉 威人 様(株式会社Citadel AI Chief Operating Officer) |

| 16:35-17:05 | ご講演 「次世代ヘルスケアにおける研究開発型企業の成長と進化(仮題)」 吉田 智一 様(シスメックス株式会社 取締役 常務執行役員 CTO) |

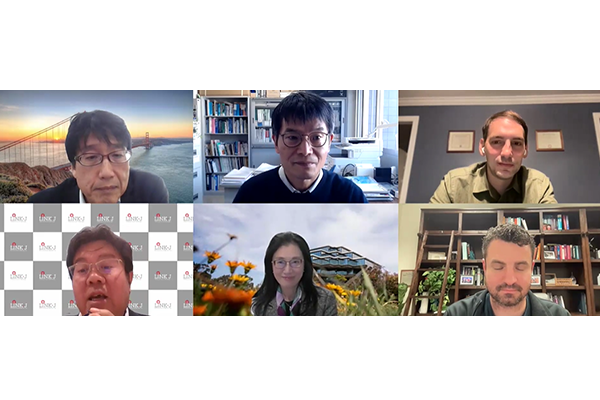

| 17:10-17:40 | パネルディスカッション |

| 17:40-17:45 | クロージング 曽山 明彦 Miwako Waga (Senior Director for International Innovation Outreach, Office of Research and Innovation, UC San Diego) |

| 17:45-18:45 | ネットワーキング ※リアル会場限定 |

※登壇者は断りなく変更される可能性がございます

登壇者

| 一木 隆範 様 1995年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。東洋大学工学部電気電子工学科、東京大学大学院工学系研究科総合研究機構、バイオエンジニアリング専攻、マテリアル工学専攻等にて半導体技術とバイオロジーを融合するナノバイオ研究に従事。2016年よりマテリアル工学専攻教授。現在に至る。専門はナノバイオデバイス、表面・界面工学、ナノ・マイクロ微細加工。がん診断デバイス、ナノバイオ粒子の精密分析システム等を開発。2015年より(公財)川崎市産業振興財団ナノ医療イノベーションセンター設立時より主管研究員/ラボ長を兼務。2018年 株式会社イクストリームを創業。2022年よりJST共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)「医工看共創が先導するレジリエント健康長寿社会」プロジェクトリーダーを務める。応用物理学会フェロー、日本細胞外小胞学会理事、かわさきケアデザインコンソーシアム会長。 |

| Prof. Patrick Mercier, Ph.D. He is currently a Professor and Vice Chair in the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of California San Diego (UC San Diego), where he is also the co-Director of the Center for Wearable Sensors and the Site Director of the Power Management Integration Center. His research interests include the design of energy-efficient microsystems, focusing on the design of RF circuits, power converters, and sensor interfaces for miniaturized systems and biomedical applications. |

| Prof. Karandeep Singh, MD, MMSc He completed his internal medicine residency at UCLA Medical Center, where he served as chief resident, and a nephrology fellowship in the combined Brigham and Women’s Hospital and Massachusetts General Hospital program. He completed his medical education at the University of Michigan Medical School and holds a master’s degree in medical sciences in Biomedical Informatics from Harvard Medical School. |

.png) | 松葉 威人 様 AI の誤りやリスクを検出・制御する AI セーフティ分野でグローバルに高い評価を得る Citadel AIの Chief Operating Officer。Citadel AI 参画前は Google Health の日本事業の立ち上げと、日本の大手がん専門病院との AI 支援乳がんスクリーニングに関する初の共同研究プロジェクトを主導。Google 入社前は三菱商事に勤務し、ヘルスケア業界での投資、M&A、新規事業開発を主導し、ベイエリアにおいて北米ヘルスケアビジネス責任者として従事。MIT スローン経営大学院で経営学修士号(MBA)を取得。 |

| 吉田 智一 様 1995年に岡山大学大学院を卒業し、薬学博士を取得後、国立研究機関や製薬企業で循環器領域、中枢性疾患、がん領域の創薬研究に従事しました。2000年にシスメックスに入社。その後、M.D.アンダーソンがんセンター乳がん内科客員研究員を経て、がんや慢性疾患、中枢性疾患の診断原理・実用化の研究開発に携わり、米国医療機関での臨床研究も行いました。さらに、川崎重工業とシスメックスの共同出資により設立された株式会社メディカロイドの取締役として、医療ロボット「hinotori™ サージカルロボットシステム」の開発と市場導入に貢献しました。シスメックスでは2021年に取締役 常務執行役員に就任。2023年からは取締役 常務執行役員 CTOとして技術戦略および研究開発を統括しシスメックスの技術革新を支える。 |

講演要旨

一木様ご講演

少子高齢化が進む中、「持続可能な医療・ケア」を可能にするシステムの構築が喫緊の課題です。医療従事者の不足、慢性疾患を抱える高齢者の増加、在宅医療の推進など、医療現場が抱える様々な問題を解決するためには、イノベーション創出が不可欠です。本講演では、「医工看連携によるレジリエント健康長寿社会の構築」を目指すプロジェクトCHANGEと、産学連携を加速させ、地域の看護ケアの現場からアイデアを発掘し、ケアをする人々、受ける人々の真のニーズに応える機器やサービスの実現を目指す「川崎ケアデザインコンソーシアム」について紹介します。

Mercier様ご講演

Wearable, ingestible, and implantable devices hold considerable promise to diagnose, monitor, and treat various medical conditions and/or track the real-time status of athletes. However, most current generation devices only monitor a limited number of physical and electrophysiological parameters that are, in many cases, only peripherally related to many health conditions or fitness enterprises. Furthermore, many such devices are large, bulky, and rigid, thereby precluding seamless integration into daily life. Addressing these issues requires: 1) development of new sensor technologies that provide more actionable data in thin, flexible form factors; 2) engineering of supporting electronic infrastructure to condition, digitize, and wirelessly communicate data in an extremely energy efficient manner; and 3) new data analytics to process and understand newly generated data streams. This presentation will discuss emerging sensor technologies that can monitor physiochemistry (e.g., glucose, blood alcohol concentration, and lactate) in thin, flexible, and energy-efficiency devices, alongside a brief look at what kind of analytics are necessary to parse and understand this data. We will also cover some integrated circuit building blocks and architectures that make acquisition and telemetry of sensed information so energy-efficient that that they can be easily powered from new local energy sources (e.g., glucose biofuel cells).

Singh様ご講演

Despite the widespread implementation of AI tools in healthcare, few have proven effective in meaningfully improving health outcomes. This is due to both challenges in AI implementation within health systems and in generating high-quality evidence in real-world settings. In this talk, Dr. Singh will review early evidence on the effectiveness of health AI systems going back to the 1960s, progress in subsequent decades, and focus on the current state of evidence for predictive and generative AI tools on their ability to improve health outcomes. The talk will conclude with a discussion of the future, focused on changes needed to scale the impact of AI on health.

松葉様ご講演

世界初の本格的なAI規制法であるEU AI法が2024年8月に公布され、日本においても「AI関連技術の研究開発・活用推進法案」が議論されるなど、AIの信頼性に対する議論が世界各国で白熱化しています。信頼できる高品質なAIを実現することは、患者の安全性の観点及び企業としてのリスクマネジメントの観点からも、医療 AI 開発者、提供者、使用者にとって極めて重要な課題です。 本セッションでは、医療を含むAIの誤りやリスクを検出・制御するAIセーフティ分野の技術でグローバルレベルで高い評価を得る Citadel AI社から、AIを活用したプログラム医療機器の品質評価に加え、生成AI(医療LLM)の品質評価についてご紹介いたします。

オンラインでの視聴方法

・本イベントにはZoomウェビナーを使用します。事前に参加登録をお済ませください。

・参加申込後にメールにて視聴URLをお知らせいたします。(専用URLとなりますので、他者との共有はお控えください)

・ウェビナーの操作方法等はご自身で事前にご確認をお願いいたします。

参加費

オンライン参加:無料

リアル会場参加:LINK-Jサポーター・LINK-J会員 無料/非会員 2,000円

※LINK-Jサポーター・LINK-J会員・プレスの方は割引コードをお伝えしますので、LINK-Jまでご連絡ください。

定員

リアル会場:80名

オンライン:1,000名

※先着順

主催

主催:LINK-J、共催:UC San Diego

お問い合わせ先

LINK-J事務局

contact@link-j.org