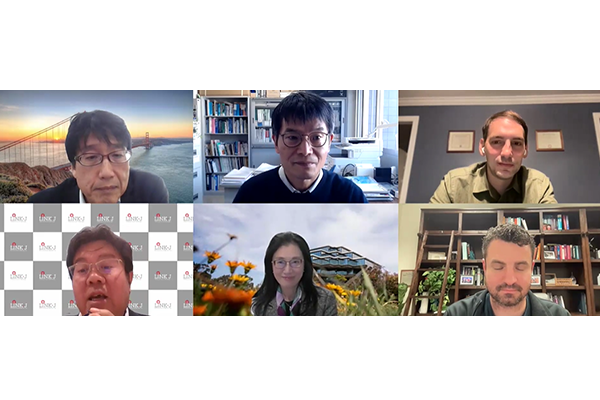

2025年4月16日(水)、第7回 LINK-J・UCサンディエゴ ライフサイエンス・シンポジウム「ヘルスケア・エンジニアリングー超高齢化社会の課題解決を目指す先進的な技術開発~ウェアラブルセンサー、AI活用、ナノテクノロジー、それらの医療・介護への活用~」を日本橋ライフサイエンスハブおよびオンラインにて開催しました。

5人の演者が講演し、疾病の早期検出を可能にする技術や、高齢化などヘルスケア分野の課題解決を目指す取り組みを紹介しました。会場とオンラインを合わせて約300人が聴講しました。

当日の模様は、LINK-JのYouTubeチャンネルでアーカイブ動画として公開しておりますので、是非ご覧ください。

開会挨拶

冒頭、LINK-Jの曽山明彦とAlbert P. Pisano氏 (Dean and Distinguished Professor, Jacobs School of Engineering / Special Advisor to the Chancellor, University of California San Diego)より開会のご挨拶をいただきました。

講演

「医療・ケアと工学の統合でレジリエント健康長寿社会を創る」

一木隆範 氏 (東京大学大学院工学研究科長・教授/ナノ医療イノベーションセンター 研究統括)

一木氏は、超高齢化社会の課題に対して、医学・工学に看護を加えた「医工看連携」での取り組みを説明しました。

まず、自身が専門とするナノテクノロジーを医療につなげ、病気の早期診断を可能にする研究です。例えば、血液、尿など体液中のナノ粒子(エクソソーム)に含まれるマイクロRNAの塩基配列、量を自動測定する機械の開発を目指しています。がん組織が血液中に放出したマイクロRNAを調べれば、がんの原発部位もわかるそうです。「小型で安価、クリニックでも使えるような診断装置を普及させることが目標です」と述べました。

最近では、エクソソームが細胞に取り込まれ、その細胞を改変できるとされており、治療薬になると期待されます。

今までにないモダリティゆえに、レギュレーションが課題となりますが、一木氏は「日本が先導して、エクソソーム医薬品のレギュレーションの道を開こうという動きが出ている」と述べました。

講演の後半では、「イノベーションをする時は、社会の状況を見ながら、何をすべきかを考えなければならない」として、「高齢化がさらに進む状況で、より負荷がかかる看護師に対するソリューション」を紹介しました。

他の機関と共同で、①センシング技術を応用し、自宅で見守り②マイクロニードルなどを応用した、在宅での投薬③ナノマシンの技術を使ったエイジングコントロール④社会受容性を高める――研究を行っています。

特徴は、研究室だけではなく、川崎市看護協会などと連携し、現場に出向いて課題を抽出していること。「ベテラン看護師にエンジニアが付いて、作業の無駄や改善点を見つけます。その過程で両者の間で様々な対話が始まり、自然に業務の効率化が始まります」(一木氏)。

このようなプロセスを「仕組み」として作り、ソリューションになり得るノウハウを持つ企業が入るコンソーシアムを作っています。

"Wearable, Ingestible, and Implantable Wireless Sensing Systems for Healthcare Applications"

Prof. Patrick Mercier, Ph.D.

(Professor and Vice Chair, Electrical and Computer Engineering ; co-Director, Center for Wearable Sensors, Jacobs School of Engineering, UC San Diego)

Mercier氏は、医療分野においてウェアラブルセンサーが十分に普及・成功していない理由と、今後の展望を述べました。既存のウェアラブルデバイスは「大きく、日常生活になじまず、バッテリー寿命が短い」ことが課題だと指摘しました。スマートウォッチのように歩数を測る程度の用途では役立っていますが、本格的な応用には至っていないといいます。

そこで同センターでは、「小さく、非侵襲的で、装着に気づかないくらい」のデバイス開発に取り組んでいます。それでも、ユーザーの生体データを直接取得するようなデバイスです。Mercier氏は「個人的なロードマップ」として、①リストバンド型②パッチ型③“アン・ウェアラブル”――のデバイスを挙げました。エネルギーハーベスティングやバイオ燃料電池の活用により、バッテリーレスで長時間使用可能なデバイスを開発しています。

Mercier氏は、現在のウェアラブルデバイス市場は大きく2つに分かれると指摘。1つは、歩数や体温、呼吸といった物理的な指標を見るスマートウォッチのようなもの。もう1つは、心電図、筋電図などの電気特性を記録するものです。一方で、血液検査の部分は欠け落ちており、生化学的な測定を行う技術を開発すれば、ウェアラブルの能力を大きく拡大することができる、医療従事者や患者さんにも情報を提供することができるとしました。

同センターでは、生活に溶け込む高機能なウェアラブルセンサーの実用化を目指し、技術革新を進めています。

"Using AI to Improve Health Outcomes"

Prof. Karandeep Singh, MD, MMSc

(Joan and Irwin Jacobs Chancellor’s Endowed Chair, Associate Professor of Medicine in Biomedical Informatics, Chief Health AI Officer and Associate CMIO for Inpatient Care, UC San Diego Health)

Singh氏は、医療AIの現状と課題を解説しました。多くの医療AIモデルが論文で発表される一方、臨床現場ではほとんど活用されておらず、仮に導入されても効果検証が不十分だといいます。これは「医療AIパラドックス」で、どちらも問題だと指摘しました。

例えば、米国退役軍人病院の患者データをもとに急性腎障害(AKI)を発症72時間前に高い精度で予測できるというモデルがありました。Singh氏らは、臨床的な有用性と患者アウトカムに及ぼす効果を、独立した形で評価したいと考えました。論文に書かれていた内容を6カ月かけて再現したところ、全体的なパフォーマンスはよいものでした。さらに興味深いことに、100の病院のうちパフォーマンスがよい病院とそうではない病院があったといいます。

近年は生成AIの活用が進み、情報の抽出、医師から医師への文書の簡素化など多岐にわたる業務の効率化に寄与しています。「生成AIを使った研究では、患者からの質問に回答する時間が長くなったという驚きもあります」(Singh氏)。

ただ、すべてのAIが無料ではなく、時間もかかります。Singh氏は、「AIは『便利だから使う』のではなく、『正しいから使う』ことにしたい」と提言しました。その上で、「AIをどう使うか、科学者が責任をもって、自分たちで決めていかねばならない」と述べました。

医療AIパラドックスは克服できるとした上で、「そのためには、プロセスの合理化が必要で、インフラを作らなければなりません。そして、研究されたモデルは実装されなければならず、実装されたモデルが研究されなければなりません」とまとめました。医師だけではできず、学際的な協力が必要だと付け加えました。

「医療AIを安全安心に活用するためにできること」

松葉威人 氏 (株式会社Citadel AI Chief Operating Officer)

AIセーフティやAIガバナンスをテクノロジーの観点から実現するスタートアップの松葉氏は、AIのリスクとそれに対処する自社の技術を紹介しました。

松葉氏によると、医療AIでは、次のようなことが起こり得ます。

・画像をベースにした病気の予測モデルで、病気を見逃す。

・音声を認識してテキスト化し、さらに要約するアプリケーションが、ありもしない治療方針をサマリーとして出力する(ハルシネーション)。

こうしたリスクに対して同社は、AIの開発から運用に至るまで全体の品質管理を提供しています。品質テスト、法規制に対するコンプライアンステスト、運用フェーズでのモニタリングを一連で提供します。すでに米国Mayo Clinicや英国の認証機関BSIで採用されているそうです。

松葉氏は、生成AIの評価では、大規模言語モデル(LLM)のセキュリティ面のリスク(攻撃的な振る舞い、個人情報の流出)、出力のクオリティにおけるリスク(ハルシネーション)を適切に検出し、ブロックできると説明。その際、事前に行ったハルシネーションの定義と点数づけに基づいて検出するだけでなく、ハルシネーションと判断した根拠を自然言語で説明できるとしました。安全、安心に生成AIを使用できることになります。

松葉氏は「我々は、技術が発展する両輪として『責任ある技術の使われ方』があるべきだと信じて、黒子として支える技術を作っています」と強調しました。

"Value Advance 2033

The next wave of healthcare innovation: The evolution of Diagnostics"

吉田智一 氏 (シスメックス株式会社 取締役 常務執行役員CTO)

疾患の予防から予後管理までの事業を手掛けるシスメックスの吉田氏は、企業が研究開発や市場をどのように見ているかについて講演しました。

同社は1960年代の国民皆保険施行当時から、血液検査の自動化・標準化で品質管理の要求に応えてきました。いろいろな技術を積み上げた自社の機械を販売し、堅牢で正確な検査を提供する「サブスクリプションモデル」です。その後は、データを病院だけでなく、地域でいかにつなぎ、ネットワークをモニタリングするかがポイントになったといいます。また、血液のアドバンテージを活かして「リキッドバイオプシー」も追求してきました、2015年からは手術支援ロボット、再生医療、遠隔医療(訪問看護)などにも取り組んでいます。

現在、同社の製品は世界190カ国超で使用され、In vitro ダイアグノスティクス市場で、日本の企業として唯一、10位以内にランクインしています。ヘマトロジー領域では世界1位のシェアをもちます。

吉田氏は、「サイエンスが進歩すれば、治療への応用が進む。それを取り込んで、ビジネスとして広げていくか。『技術としてのイノベーション』をいかに『ビジネスとしてのイノベーション』と組み合わせるかが大きなポイントになる」としました。基本原理はそのままに、顧客のニーズに応えて小型化、省スペース化をしてきたと説明しました。

一方で、「検査室で検査システムだけを見ていても、市場は広がらない」と吉田氏。具体的には、ヘルスケアの個別化や、医療と健康それぞれのデバイスの連携、新しい治療法のバイオマーカーなどを挙げました。

「製薬企業でも医師でもない、『診断からヘルスケアを考える企業』が得意な部分があります。あらゆる皆さんとシナジスティックに成長できる形のオープンイノベーションを考えています」と協業を呼び掛けました。

パネルディスカッション

講演の後はパネルディスカッションが行われ、Pisano氏がモデレーターを務め、活発な議論と聴衆からの質問が交わされました。

閉会挨拶

セミナーの終わりには、LINK-J曽山明彦と和賀三和子氏 (Senior Director for International Innovation Outreach, Office of Research and Innovation, UC San Diego) により閉会挨拶が行われました。

ネットワーキングレセプション

セミナー後、リアル会場ではネットワーキングが行われました。登壇者を囲んで活発な意見交換が行われました。