この投稿記事は、LINK-J特別会員様向けに発行しているニュースレターvol.25のインタビュー記事を掲載しております。

この投稿記事は、LINK-J特別会員様向けに発行しているニュースレターvol.25のインタビュー記事を掲載しております。

☜PDFダウンロードはこちらから

現在、医薬品や食品・環境・エネルギーなど幅広い分野で活用が進む「バイオテクノロジー」。持続可能な循環型経済が求められる中、その活用領域はますます拡大しており、「バイオエコノミー」という概念も生まれています。日本も例外ではなく、内閣府主導のもと、国内外の人材と投資を呼び込むためのバイオコミュニティの形成が、各地で進んでいます。2022年4月には、バイオ分野で世界をリードしていく「グローバルバイオコミュニティ」として、東西のバイオコミュニティ2カ所が認定されました。今回は、その東西のバイオコミュニティの代表者を務める、永山治氏(GTB:Greater Tokyo Biocommunity)と澤田拓子氏(BiocK:バイオコミュニティ関西)に、国内外のバイオコミュニティの現状と課題について、お話を伺いました。

東京圏と関西地域でバイオコミュニティの設立に挑戦

――今回は、東京地区と関西地域、それぞれのバイオコミュニティの活動について、代表を務めるお二人にお話を伺います。まずは、それぞれのコミュニティの概要についてご紹介ください。

永山 GTB(Greater Tokyo Biocommunity)は、東京圏における産業エコシステムを強化し、国のバイオ戦略が掲げる"世界最先端のバイオエコノミー社会の実現"に貢献するために、2年前に設立されました。昨年には、内閣府「グローバルバイオコミュニティ」にも認定されています。OECDが提唱する「バイオエコノミー」はバイオテクノロジーを用いた医薬品・農業・食品など様々な領域を対象とした概念で、「バイオエコノミー」を戦略的に推進する各国には、大学などのアカデミアを核にバイオコミュニティが存在しています。しかし、数多くの国立・私立大学が存在する東京圏では、横断的コミュニティの形成が進んでいませんでした。そこで「自分たちで作るしかない」と考えました。まず取り組んだ具体的な活動としては、東京圏におけるコミュニティ活動の「見える化」と、海外に向けた情報発信です。オンラインも駆使し定期的に会合などを行い、情報共有を進めることで、新しい連携の誕生に期待する一方で、科学技術のイノベーション創出に今や必須となっている海外からの人材獲得にも注力しています。さらに、連携が東京で閉じないよう、関西と互いの会合に出席し合うなど、関西や6つの「地域バイオコミュニティ」などとのオープンなシステム構築を図りたいと考えています。

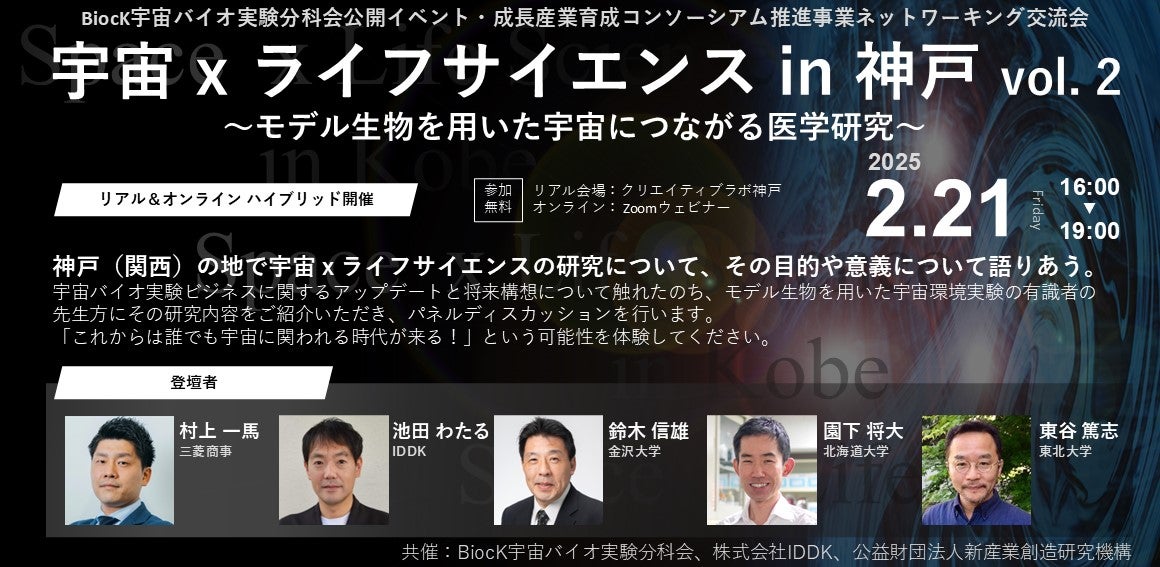

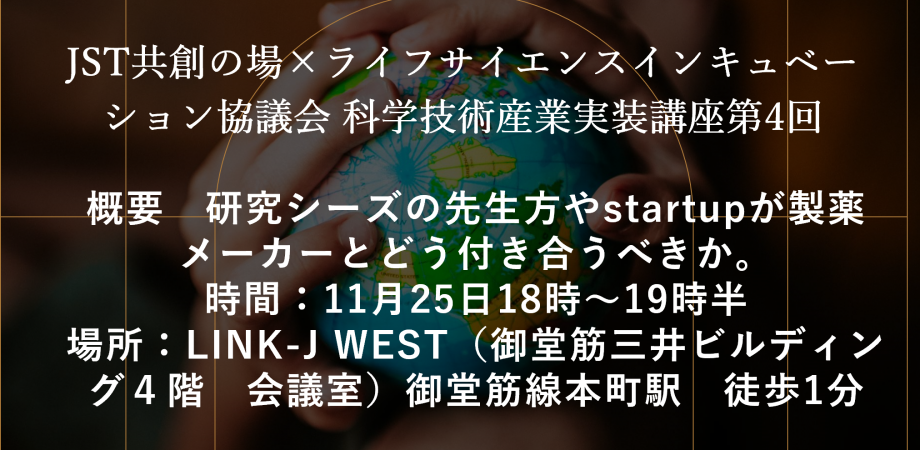

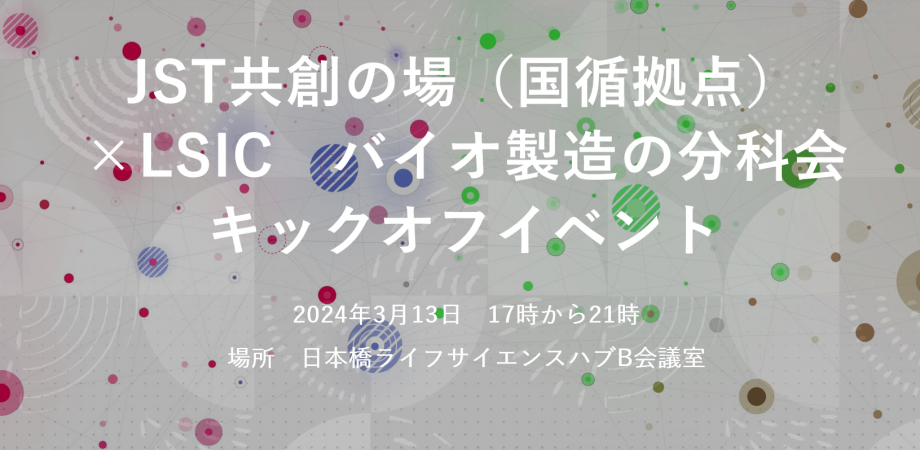

澤田 関西地域では「近畿バイオインダストリー振興会議」が存在するなど、元々バイオを含め産学連携は行われていました。関西経済連合会も以前からベンチャーエコシステムの構築に取り組んでいました。しかし、京都、大阪、神戸などに大学・研究機関はあれど、クラスタと呼べるサイズのコミュニティはなく、海外の投資家から見ると東京の存在感が圧倒的で、関西圏に対する認知度はいまひとつでした。そこで、海外関係者にも認知されるクラスタを形成することが、関西全体の成長を目指す上でも重要と考えました。また、「新型コロナ感染症」という大きな課題が生じたことでPCR検査やワクチンなど大きな技術の進化が得られたように、社会課題をテーマとして解決するためのメンバーを募るという形でバイオコミュニティを動かせば、うまく機能するのではないかと発想しました。そこでBiocKでは、外部パートナーを求めるテーマを企業が出し合う分科会活動などを推進しています。分科会活動は非常に活発で、その数はもうすぐ30を超える勢いです。さらに、各国の大使館や領事館の協力を得ながら、合同シンポジウムを開催するなど、海外に対するPR活動も展開しています。Webを通じた情報発信にも努めており、こうした活動を通じて、私たちの活動を海外に発信し、同時に海外で得られた情報を、国内に発信・共有しています。関西だけでなく、GTBや地域のバイオコミュニティなどと連携し、日本ではどんなバイオテックが活躍しているのかという状況を視覚化することは、海外からの投資を引き込む上でも、重要になると考えています。

医薬・農業・工業...いまバイオコミュニティが求められる理由

――なぜいま、バイオコミュニティの存在が求められているのでしょうか?

永山 バイオ産業はどうしても水平分業的な構造であり、メンバーの有機的な連携が必要となるためだと思います。まさにLINK-Jのような体制ですね。日本でも、そのようなバイオコミュニティの必要性は、レッドバイオ(医薬・健康)の世界では以前から指摘されており、特に米国のバイオコミュニティを実際に見た人は、日本にも同様のコミュニティが必要だと訴えていました。実は過去にも2回、国のバイオ戦略策定があったのですが、当時は成功しませんでした。これに対して、現在は「持続可能な開発目標 (SDGs)」が策定されるなど社会課題解決の観点から、政府も「コストに関係なく、できる限り素材や資源のバイオ化に挑戦すべきだ」との考えのもと、バイオ化を推進しており、同時にバイオコミュニティを求める機運も高まりつつあると考えています。

澤田 加えて、現在抱える様々な社会的課題の解決には、従来をはるかに上回る連携が不可欠だからではないでしょうか。たとえば、地球温暖化と関連する様々な課題、クリーンエネルギーの確保、新興感染症などの健康問題、気候変動に伴う新たな農業のあり方などは、それぞれ密接に関連しており、まさに表裏一体の関係にあると言えます。そうした中で、研究領域の異なる様々な人たちが議論し、協力し合うコミュニティの存在は、課題の解決、エコシステム確立に向けてプラスとなると考えています。

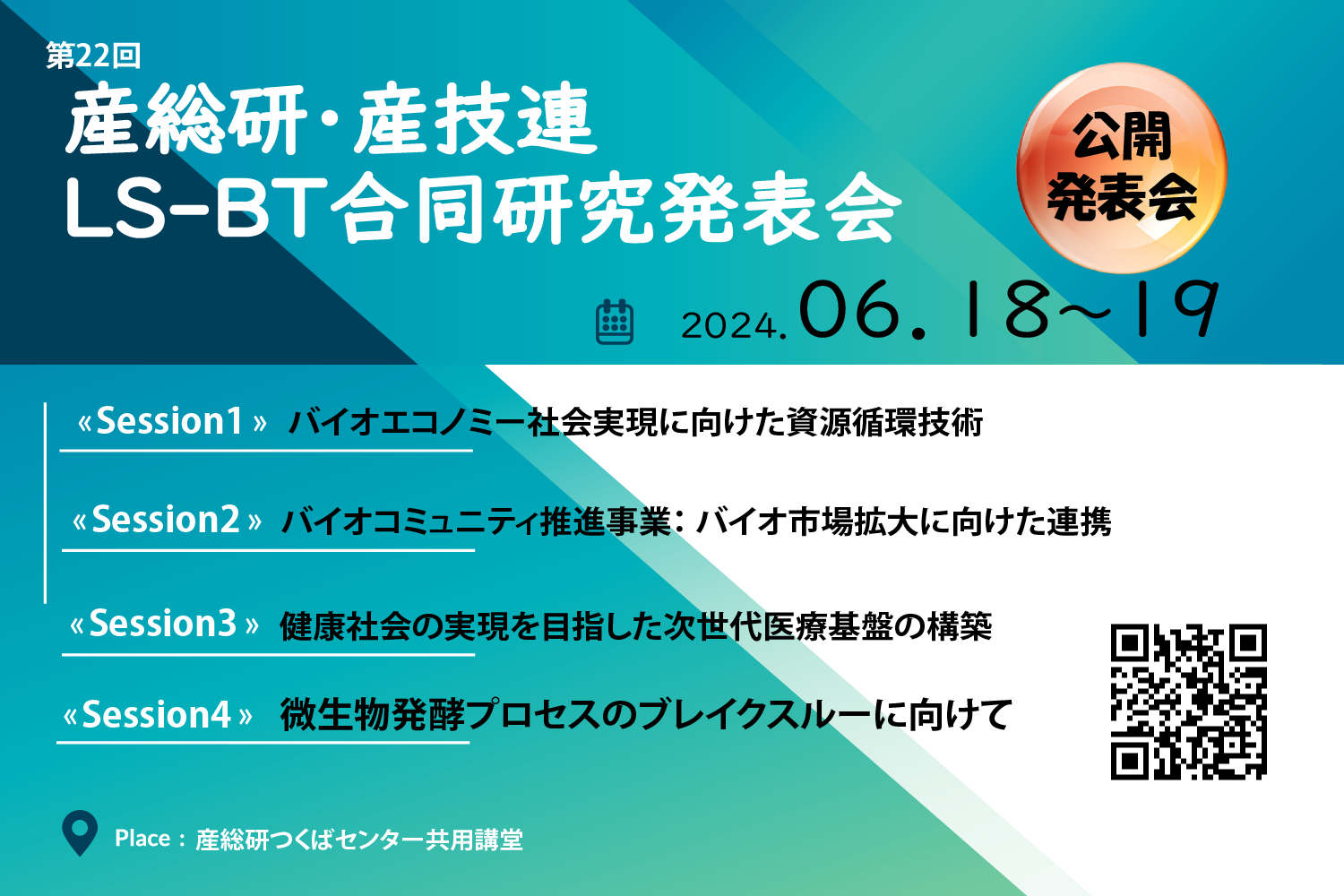

永山 バイオ医薬品に代表されるレッドバイオ(医薬・健康)で構築したコミュニティを、ホワイトバイオ(工業・エネルギー)やグリーンバイオ(食料・農業)にも適用して拡大していくのがいいのでしょうね。毎年多額の資本を研究開発に投資する医薬品企業に比べ、投資額がそれほど多くない食品企業では、1社単独より、各社協力して共通技術を育成することへの関心が非常に強いようです。すでに欧州には、中小規模の会社から世界的な大企業も参画するコミュニティがあって、新たなフード・テックの開拓に挑戦しています。米国では、GoogleやAppleなどの異業種も、積極的に投資していると聞いています。

澤田 「食」は非常に重要で、ライフサイエンスと表裏一体だと考えます。事実、海外ではファストフードの普及で食生活が乱れた結果として、様々な生活習慣病が増加しており、これに対して、脱加工食品である果物や野菜を直接配布するトライアルも行われています。その意味でも、まずは食の確保があってこその健康だと思います。

永山 まさに「医食同源」ですね。

優秀な外国人人材を惹きつけるだけの魅力を持ったコミュニティが必要

――日本にも、世界に存在感を示すことができるバイオコミュニティを作り上げていくにあたり、どんな取り組みが必要だとお考えですか?

永山 まずは優秀な人材の確保が不可欠です。いかにして海外の優秀な人材に、日本のコミュニティに参画してもらうか。これはバイオコミュニティだけでなく日本全体の課題です。もちろん、GTBも才気あふれる外国人を必要としています。そもそも欧米では、自国民だけで研究を行ってはいません。しかし日本人は、産官学問わず、日本人で固める傾向が根強い。わたしはそれを"小宇宙"と呼んでいますが、科学技術で新たな革新に挑戦するのに、日本人だけで固める時代ではないと思います。残念ながら中止された「三菱スペースジェット」の開発についても、1千名を超えるスタッフの約半数が、外国人であったと聞きます。同様にボストンが強いのも、外国人が活躍できる土壌があるからだと考えています。

澤田 大学も、海外から優秀な人材を招聘したいと考えています。既に名を成した大物研究者はともかく、今後の活躍が期待できる若手の外国人研究者を、日本に惹きつけることは可能だと思います。たとえば、けいはんな学研都市にあるATR(株式会社国際電気通信基礎技術研究所)では、様々な出身国の若手外国人研究者たちが活躍しています。彼らは、日本で実績を重ねてから母国に戻るようです。もっとも、そのためには、彼らを惹きつけるだけのネームバリューと研究環境が重要になるといえます。

永山 経験豊富な研究者を日本に招聘するとなれば、必要となる報酬の額は日本人研究者と比べてずいぶんと高額ですからね。さらに家族同伴で来日となれば、居住地や子どもの教育の問題も発生してきます。いま日本には約300万人の外国人が居住し、約180万人の外国人が日本で働いています。それでも、私たちが必要としている研究や経営のハイスキルを持つ人材は、まだまだ足りません。これは日本だけの問題ではなく、海外も同様であり、英国などは積極的に外国人研究者を招きいれています。

――日本に人材を呼び込むには、報酬以外にも様々な魅力を発信していくべきなのでしょうね。人材の観点では、現時点でどのような課題があるのでしょうか?

澤田 まず研究の環境です。たとえば、日本の大学のデジタル環境は決して良いとは言えません。学内のどこにいても情報を入手・活用できる環境が不可欠です。日本企業のデジタル化も遅れていますが、特に大学のデジタル環境整備は、国を挙げて支援する必要があります。もうひとつは、経営人材の育成です。日本の大学には、非常に素晴らしい研究シーズが存在しており、今もなお、日本の大学の研究レベルは、海外から高い信頼と評価を受けています。その一方で、いくら優秀なシーズがあっても、経営人材がいなければ事業化は成功しません。社会から見てどのように魅力的なのか、社会に貢献できるのかを説明できる必要があります。

永山 国内には、新たなモダリティの開発に対応できるCRO(医薬品開発業務受託機関)やCDMO(医薬品受託製造開発機関)も不足していますね。たとえアイデアがあっても、シーズから薬を作ることは、医学部の先生だけではできません。実際に薬を作るとなると、受託開発機関の存在が不可欠です。また、経営能力のある人材の不足については、米国も同じ問題を抱えています。だからこそ、米国ではスタートアップに対して、メンター制度を通じて、投資だけなく、人材教育も同時に実施します。民間企業からの移籍者も多く、米国や欧州の知人の中にも、製薬企業を退いてスタートアップの経営陣に転職した人たちが何人もいます。優秀な人材がいないとエコシステムは成立しないが、エコシステムがないと経営人材が育たない――いわゆる「ニワトリが先か、タマゴが先か」問題ですね。

――アカデミア発の優れたシーズを実用化するには、アイデアから実際に薬を作るための設備を持つ受託開発機関などの存在、すなわち「強い足腰」が非常に重要になるということですね。

澤田 製造については、海外でも意外なウィークポイントになっています。実際に開発が臨床段階まで進んでから「製剤化技術についても、あらかじめ検討しておいてほしかった......」という事例は沢山あります。とはいえ、たとえば国の提供資金で、製剤技術の開発をてがけるCDMOを設立して、開発早期の時点から彼らに開発を受託するとしても、創薬の成功確率を考えれば、相当長期間にわたって運営を支援しない限り、このCDMOの経営は成立しません。また海外の製薬企業は、商業製品の受託生産経験がなく規制当局の査察をクリアしていないCDMOには、開発を依頼しないので、それまで会社を存続させる必要があります。現在の国からの資金ではそこまでカバーできないので、今後は運用面などで、確保した資金をどのように適切に配分・供給するのかといった点も重要になると思われます。

永山 開発経験に長けた海外のCDMOに、日本市場に進出してもらうのも、解決策のひとつでしょうね。

東京と関西が協力して世界に通用するコミュニティを形成する

――その他には、どのような課題があるでしょうか?

永山 細胞治療などの新規モダリティの開発において、ファースト・イン・ヒューマン試験(新薬候補の化合物をヒトに対して初めて投与する試験)を行う体制が、日本ではまだ十分に整備されていません。現状では、ファースト・イン・ヒューマン試験を実施するための、レギュラトリーサイエンスが不足しているのです。もし仮にいま、日本から新規モダリティの候補が誕生して、日本で最初の試験を行うとなれば、それぞれの中核病院が、独自に工夫をしながら試験を実施することになるでしょう。しかし、そんな方法では、FDA(米国食品医薬品局)の審査には通用しません。日本発のモダリティを海外に発信するには、最初から世界に通用するルールのもとで、ファースト・イン・ヒューマン試験を実施する必要があります。もちろん、そのための施設と人材も確保しなければなりません。

澤田 臨床試験を効率的に実施するための、クリニカル・トライアル・ネットワークの存在も不可欠ですね。新型コロナワクチンの開発では、米国や英国などは、独自のネットワークを持っていたことが大きく貢献しました。オックスフォード大学のネットワークは、アジアやアフリカまで拡大しています。

永山 最も成功しているのは米国ですが、その米国も最初から現在の地位にあったわけではなく、医学部に「MD-PhDコース」があって、同コースを履修した人たちが、Physician-Scientistとして創薬の世界で活躍し始めたのが大きいそうです。もともと、日本の医学の歴史は、蘭学やドイツ医学などの診断学を出発点としているため、病気の原因と治療標的を突き止めてそれを論文にまとめたら終わりで、そこからさらに自分たちの手で創薬研究まで進めるという点が、米国と比べて弱いといわれています。しかし、研究成果の社会実装を考えるのであれば、医学部の関与は不可欠だと考えています。

澤田 ですから私も、いま「この研究成果が社会に登場したとき、社会にどのような貢献ができるのか?」という視点を、大学の中できちんと議論をしてほしいと話しています。たとえば、臨床データと紐づかないゲノムデータばかりをいくら大量に積み重ねても、ゲノムデータのみでは社会実装には結び付きませんからね。

――色々とご指摘をいただきましたが、最初はどの課題から着手するべきでしょうか?

永山 どれが欠けてもうまく進まないので、まずは海外で活躍する経験豊富な有識者たちに、日本でも活躍してもらいながら、日本の中にエコシステムを作り上げることが重要だと思われます。もともとエコシステムそのものが、低分子化合物の時代は不要だった。なぜなら、低分子化合物の開発は、各企業が自社の化合物ライブラリの中からリードを生み出して、製品化まで個社の中で完結できていたから。しかし、高分子医薬品の時代になると、水平分業しないと、新規モダリティを開発できなくなった。その点では、まだ新しい問題だともいえますね。

澤田 まずは「英語で発信する」こと。これは絶対ですね。また、臨床試験の問題については、今後はいわゆる「分散型臨床試験」への対応も求められるでしょう。さらに、コントロールアーム(対照群)を治験の外に置くことも検討課題となる中で、重要となるのが「リアルワールドデータの精度」です。日本は、人件費では太刀打ちできませんから、たとえば臨床試験に必要な症例を、一定期間で確実に確保できる体制を整備するなどして、企業側が安心して治験できる環境を用意しないと、いずれ世界同時治験の参加も難しくなります。

――本日は、バイオコミュニティをめぐる様々な話題をご教示頂き、ありがとうございました。最後に今後の活動に向けて、抱負をお聞かせ下さい。

永山 課題は山積していますが、ひとつひとつ解決していきたいですね。大切なことは、関東と関西で日本を二分するのではなく、両者が一緒になって、世界に通用するバイオコミュニティの形成を目指すことです。地理的に1カ所にまとめるのが大変なので、2つの組織にわかれていますが、基本的には両者の力を合わせて、新たなイノベーションを引き起こす場所を、日本に作ることが大切だと考えています。

澤田 東京との協働については、いまでも会合などでは、常に両者の関係者が出席するように心がけていますね。関西としては、何らかの成果を生み出すには、まだ時間がかかると思います。しかし、今後は「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」の機会も活用しながら、日本の優れた科学技術を世界に発信して、多様な人材や投資を惹きつけ、日本全体の成長にもつなげたいと考えています。

永山治 GTB(Greater Tokyo Biocommunity)協議会会長/中外製薬株式会社名誉会長

永山治 GTB(Greater Tokyo Biocommunity)協議会会長/中外製薬株式会社名誉会長慶應義塾大学商学部卒業後、日本長期信用銀行に入行。同行ロンドン支店勤務を経て、1978年に中外製薬に入社。開発企画本部副本部長、代表取締役社長、代表取締役会長を歴任。2020年に名誉会長に就任する。1998年から2004年まで日本製薬工業協会会長を務める。

澤田拓子 バイオコミュニティ関西(BiocK)委員長/塩野義製薬株式会社取締役副会長/京都大学理事

澤田拓子 バイオコミュニティ関西(BiocK)委員長/塩野義製薬株式会社取締役副会長/京都大学理事京都大学農学部卒業後、塩野義製薬株式会社に入社。医薬開発本部長、経営戦略本部長などを歴任。2022年に取締役副会長に就任する。2015年にバイオインダストリー協会理事、2019年に関西経済連合会理事、2021年にバイオコミュニティ関西委員長、2023年に関西経済連合会副会長を務める。