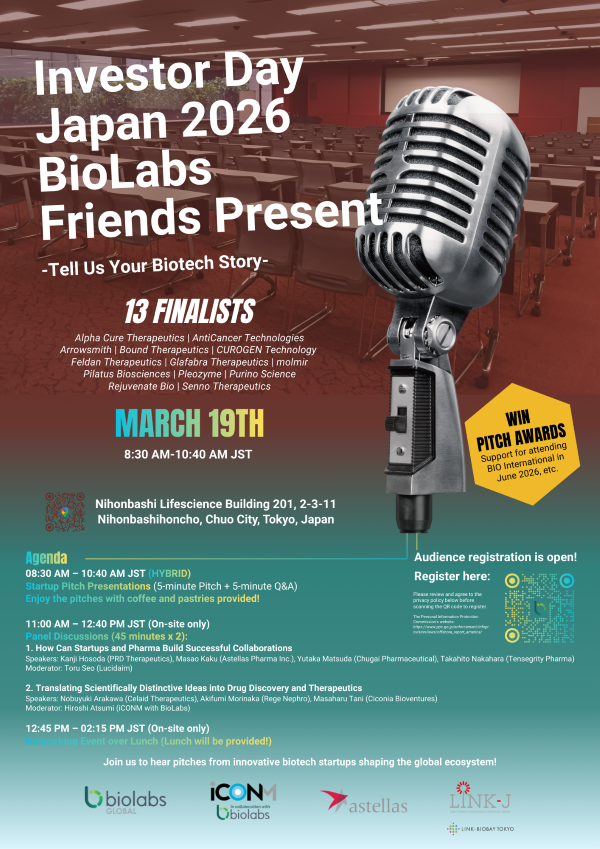

2025年6月10日(火)、国立研究開発法人理化学研究所(理研)との共催セミナーを日本橋ライフサイエンスビルディング201大会議室およびオンラインで開催しました。

「創薬標的探索・検証技術の最前線:創薬における産学官協創の挑戦」をテーマに、創薬研究の最上流から絶え間なくシーズを創出・育成する理研の取り組みが紹介されました。

当日は会場とオンラインを合わせて約400名が参加する大規模なイベントとなり、理化学研究所の創薬研究における「協創」「協働」への関心の高さがうかがえました。

司会

山内 理夏子 氏(理化学研究所 最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部 創薬・医療技術基盤プログラム 戦略提携室 室長)

開会挨拶

高橋 俊一(LINK-J事務局長)

オープニングリマークス/創薬・医療技術基盤プログラムの紹介

榑林 陽一 氏

理化学研究所 最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部

創薬・医療技術基盤プログラム プログラムディレクター

(オンライン登壇)

理研には5つの研究領域に15の研究センターがあり、これらを横断的につなぐのが最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業です。創薬・医療技術基盤プログラム(DMP)はTRIPの1つに位置付けられます。

DMPは創薬支援事業ではなく、「研究者」「ポートフォリオマネージャー(創薬のプロ)」「創薬技術基盤ユニット群」の3者が緊密に連携し、新薬や医療技術という社会価値を共に作る「協働型創薬」を実践しています。

今後も、日本のトップレベルの医療機関と組織レベルで連携関係を構築する考えです。出口としては、製薬企業への導出、スタートアップ設立、医師主導治験などを想定します。

2018年~2023年の5年間で、iPS由来細胞医療など、9件の企業導出、5件の医師主導治験を達成しました。

講演 絶え間ない創薬シーズ創出のためのTransformative research innovative platform(TRIP)「協創」の挑戦

小泉 智信 氏

理化学研究所 最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部

創薬・医療技術基盤プログラム 副プログラムディレクター

続いて講演した小泉氏は、TRIPの2つの鍵として、①理研の各研究センターの最先端の研究基盤を有機的につなげること②スーパーコンピューター「富岳」や自動実験化技術などデジタルトランスフォーメーション(DX)技術を活用して研究生産性を向上させること、を挙げました。

さらに、アカデミアに求められるのは、創薬の最上流の段階から「創薬シーズ群」を絶え間なく創出することだとして、理研の挑戦を紹介しました。

①創薬標的分子の探索からヒトでの妥当性の検証(細胞・組織・個体)までをワンストップで実施する。

②AI技術、ロボット技術による研究の効率化で、標的分子と治療手段を、より早くより多く、探索・創出する。

③理研内のTRIP活動を外部にも展開し、日本全体の創薬力向上に貢献する。

④理研の強みを活かした連携により、競合優位性のある研究基盤を「協創」する。

「TRIP事業本部のモットーは、『つなぐ科学で未来を拓く』。理研内のTRIPを外部にもつなぐことが、真の日本全体のTRIPにつながる」と締めくくりました。

講演 「標的探索・検証技術を有するベンチャー企業調査結果」

米川 雄基 氏

パンゲア株式会社 代表取締役

同社は理研からの委託で2024年10月、創薬標的探索技術および標的候補の検証技術を持つ国内外のバイオテック企業を調査し、約280社を特定しました。

米川氏によると、これらは米国の企業が54%を占め、2015年以降の設立が多いそうです。資金調達金額が大きい技術カテゴリーは、「タンパク質構造解析」「GWAS/ゲノミクス」「トランスクリプトーム」「ナレッジグラフ分析」、などでした。

累計調達金額トップ20社をドライ(情報解析)とウェット(実験)で分けると、両方を行っている企業が多数派でした。米川氏は「創薬の現状をよく表している。ドライの精度を高めるにはウェットのデータが必要で、両輪を回すことが重要なのだろう」との見方を示しました。

大手製薬企業との提携状況を分析すると、ドライ主体の企業は特定の企業に複数の大手製薬が集中する傾向がある一方、ウェット主体、あるいはドライ・ウェット両方の企業は多様な企業と提携する傾向がありました。

米川氏は、産業界の創薬標的探索検証に関する興味領域のヒアリングを実施中だとして、「産業界に確かなニーズが存在する領域を把握し、次の取り組みにつなげていきたい」と述べました。

講演 「マウスモデルで挑む疾患の再現と創薬標的の実証研究」

天野 孝紀 氏

理化学研究所 バイオリソース研究センター 次世代ヒト疾患モデル研究チーム・チームディレクター 創薬標的遺伝子改変動物基盤ユニット・ユニットリーダー

続いて、ゲノム編集技術を用いた疾患モデルの作製に取り組む天野氏が、遺伝性腎疾患、神経変性症などのモデルマウスの作製と解析について説明しました。

天野氏のグループは、タンパク質機能に直接影響を及ぼすコーディング領域だけでなく、ノンコーディング領域のレギュラトリーバリアントも対象にしたモデルを作製しています。

進行性の腎機能障害を示す「アルポート症候群」のモデルでは、糸球体基底膜の構造タンパクとして重要なⅣ型コラーゲン遺伝子(COL4A5)を導入したマウス(オス)が30週齢までに死亡したと報告しました。また、患者に似た腎機能障害やそれを反映する組織異常を示しました。

ALS(筋萎縮性側索硬化症)では、ほぼすべての孤発性ALS患者の運動ニューロンに見られるTDP-43凝集体に着目し、TDP-43をコードするヒトTARDBPをノックインしたマウスモデルを作製。中枢神経におけるTDP-43の発現と、加齢に伴う運動機能障害を確認しました。

ヒルシュスプルング病モデルのJF1マウスでは、エンドセリン受容体領域へのトランスポゾン挿入で同疾患様の症状を引き起こした一方、ゲノム編集によるトランスポゾン除去で症状(直腸の肥厚)を改善させました。

未診断疾患への対応として、医療研究機関との連携にも意欲を示しました。見つかったバリアントを実際にマウスにノックインすることで、患者の病態を再現できるか評価する試みです。

講演 「大規模解析が解き明かす新たな疾患関連遺伝子群・IMPC(国際マウス表現型解析コンソーシアム)の取り組みの紹介」

田村 勝 氏

理化学研究所 バイオリソース研究センター マウス表現型研究開発室 室長

理研・バイオリソース研究センター(BRC)は単一のセンターで動物、植物、細胞、遺伝子、微生物の5大リソースを集める、世界的にも珍しい施設だといいます。田村氏は、マウス表現型研究開発室のミッションは、①国際マウス表現型解析コンソーシアム(IMPC)への参画による国際貢献②日本マウスクリニック(JMC)による国内研究者向けの表現型解析サービス提供③新しい表現型解析法の開発、だとしました。

田村氏によると、IMPCはすべての遺伝子のノックアウトマウス系統を作製し、その表現型を共通プロトコルで解析するプロジェクトで、「哺乳類における全遺伝子機能のカタログ化」を目指しています。現在までに約1万の遺伝子について解析が完了。データは誰もが自由に利用できるのが特徴です。

講演で田村氏は、5,528系統の遺伝子ノックアウトマウスを体系的に表現型解析した結果から、「遺伝子の3割は生存に必須である」などと説明しました。

また、新たな疾患関連遺伝子の例として、難聴、不妊、網膜変性症などに関わる遺伝子を紹介しました。これまで「ノーマーク」だった多数の遺伝子が難聴の原因として同定されるとともに、新たなネットワークの形成に期待感を示しました。受精に関しては、5270系統の解析で女性不妊に関係しているのは2.5%、男性不妊に関わるのは6%で、男性不妊の方が多いことが明らかになりました。

このように、「IMPCで得られたデータはすべて公開されているので、ぜひ使用していただきたい」と強調しました。

講演後にはネットワーキングを行い、登壇者と参加者との名刺交換や情報交換が活発に行われました。

参加いただいた皆様からは、「理化学研究所を通して多岐にわたる創薬標的関連情報と研究成果にアクセス可能になるところが素晴らしいと感じました」「実際にコラボレーションの機会を協議したい」「創薬技術データと、製薬企業が活用している技術の分析を興味深く拝聴いたしました」などのご感想をいただきました。

ご参加頂いた皆様、誠にありがとうございました。