Ikuo Hayashi

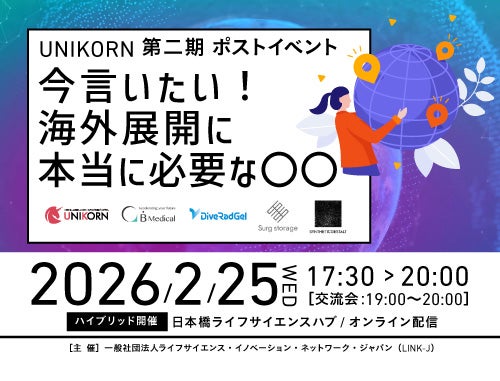

2024年から新たに開始した欧州・英国へのビジネス展開を支援するプログラム「UNIKORN」について、先日集大成としての欧州・英国訪問を行いました。本カラムでは、そのご報告と新たなスタートアップ支援プログラムについての紹介をいたします。

メンターとのペアリングの大切さ

UNIKORNプログラムでの支援対象となったスタートアップ8社(UNIKORNファミリー)は、今回、BIO EuropeやJapan Nightといったプロモーション活動に加え、3社がロンドンで現地でのファイナルセッションをやり遂げました。

UNIKORNプログラムでは、Advanced コースに選ばれた3社に対して英国に拠点を置くメンターが一人ずつアサインされ、5月から11月までの半年近い期間をメンタリングに費やしました。スタートアップ支援に対するメンター陣の熱意は非常に高く、ほぼ毎週の頻度で各社とのメンタリングセッションがありました。メンタリングの内容も多岐にわたり、海外展開に向けた事業計画へのアドバイスにとどまらず、欧州現地での顧客やパートナー候補企業の洗い出し、共同研究先・KOLとの面談や商談のアレンジなども行いました。スタートアップ側からも、実践的なメンタリングで役に立ったとのポジティブなフィードバックをいただきました。オンラインとはいえ、スタートアップとメンターは半年間も会話をしていた仲でしたので、実際に現地で対面したときには大いに盛り上がりました。

Advancedコースのあるスタートアップ企業の参加者は、週末にオックスフォードのメンターの自宅へ遊びに行き、家族ぐるみで時間を過ごしたそうです。心の距離がぐっと近くなって親密度が高まったことが、メンタリングの成果に大きく貢献したようです。11月の欧州・英国訪問をもって、UNIKORNプログラムを通じた支援は一旦一区切りとなりますが、スタートアップとメンターの双方から「今後も関係を続けていきたい」という声がありました。

我々は、UNIKORNプログラムに取り組む上で「一過性の支援ではなく、継続する支援」を目標としていましたので、まさにそれが実現できたと思えた瞬間でした。これはひとえに、メンターの方のパーソナリティや熱意、そしてそのようなメンターを選抜してくれたBiospire社の松永さんの貢献も大きかったと思います。

ファミリーとしてコミュニティを育てる

メンターと創業者とのペアリングは、選考の段階から始まっていました。選考会議中からメンターは、「このチームをぜひメンタリングしたい」という意向を表明しており、メンターとメンティーの想いをうまくマッチングすることができました。

UNIKORNプログラムでは、国内外のメンターと採択チームを「UNIKORNファミリー」と呼称し、メンターを招いた朝食会やキックオフミーティングなどお互いが顔合わせの機会を持つことで、ファミリー間の結束を強めようと努めてきました(ただ、個人的にはもう少し飲み会を増やせばよかった思う部分もあります 笑)。今後も継続的なコミュニティを持続させていくためには、気軽な手段でコミュニケーションができるチャットツールを活用しつつ、参加者全員が顔を合わせられる機会を増やしていくことが大切です。今後もフォーマットをブラッシュアップしながら、拡大していくコミュニティを作っていきたいですね。

2日間で定員オーバーになるJapan Night

LINK-J主催の「Japan Night」は2023年6月のボストン開催を皮切りに、2023年11月のミュンヘン、2024年1月のサンフランシスコ、6月のサンディエゴ、11月のストックホルムとこれまでに計5回もの開催をしてきました。このイベントは、J.P.モルガンヘルスケアカンファレンス、BIO InternationalやBIO Europeなどの大きなカンファレンスに合わせて、現地で各々のイベントの初日の夜に開催しています。

2023年と2024年の比較をすると参加者も1.5倍くらいに増えました。うれしいことに認知度も上がってきたため、告知開始から2日間で定員に達するほど人気のイベントに成長しています。Japan Nightに参加する方の目的は様々ですが、初日の夜に、明日からのビジネスミーティングに向けた決起会を含めたネットワーキングがあること、普段会えないような方や、多様なセクター(製薬、アカデミア、行政など)が参加者にも多くいることが人気の秘訣です。

今年のBIO Europeでは、LINK-J/UNIKORNとして初出展を行い、ブースに来ていただいた方にも声をかけたことで、多くの方がJapan Nightに参加し、コミュニティを広げました。BIO Europeは毎年開催国も変わりますので、毎回現地の大使館や領事館の方に協力を仰いで会場探しから始まるなどにも苦労がありますが、ヨーロッパならではの伝統的な雰囲気での催事となり、よりフランクに会話できる空間を演出することができました。

あなたの隣に起業した人を

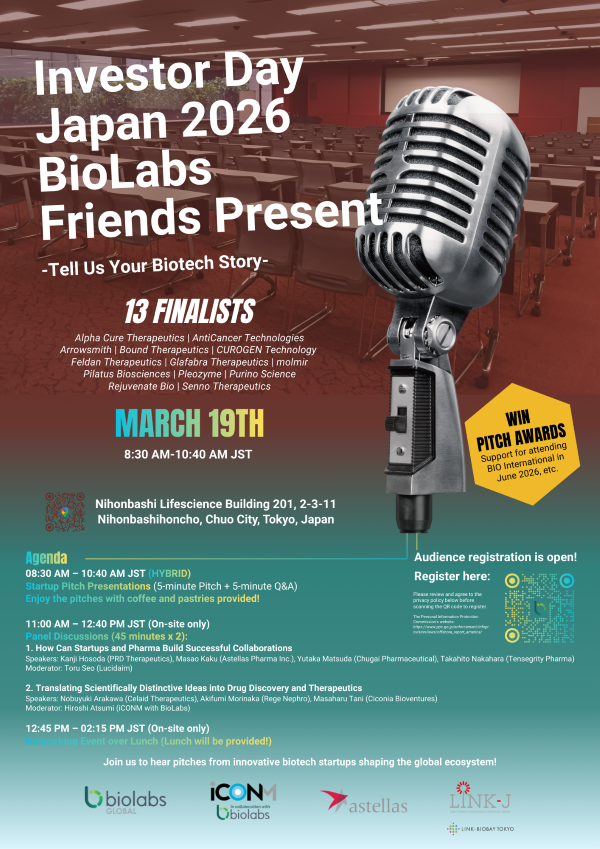

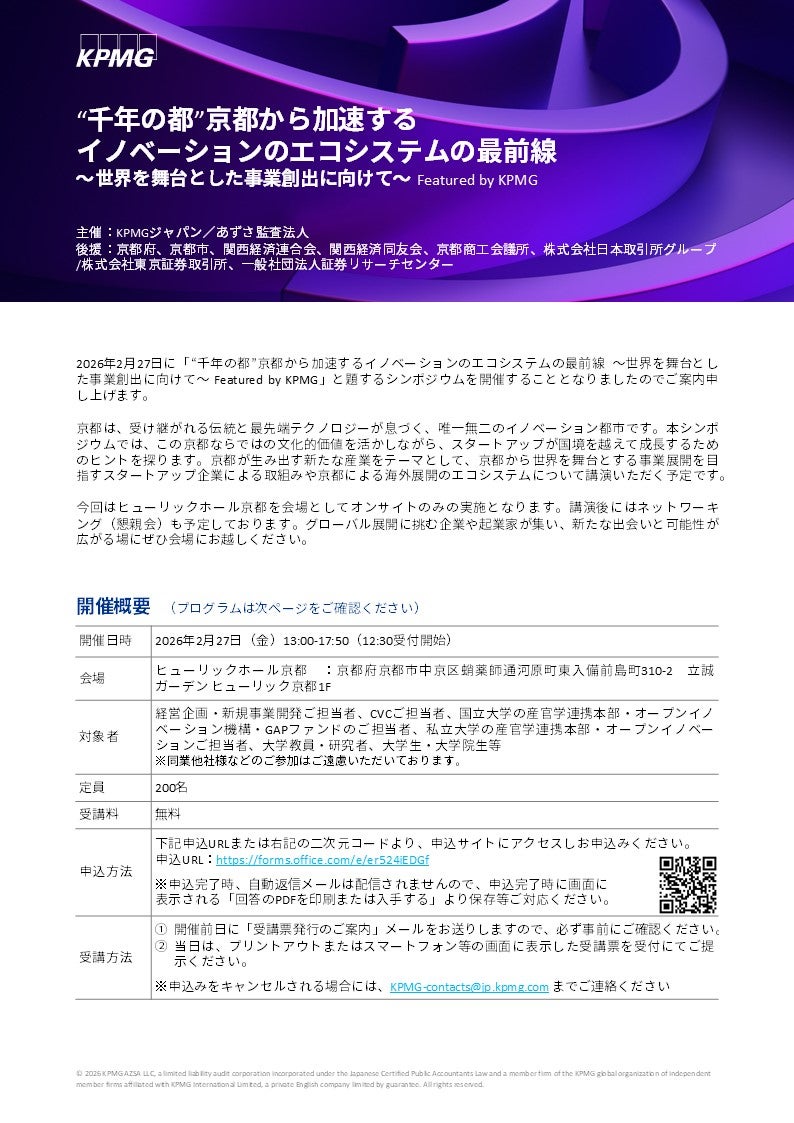

さて、LINK-JはBioLabsと三井不動産ともに、東京都が実施する「TIB CATAPULT(グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業)」に採択され、2025年から本格的に「LINK-BioBAY TOKYOプログラム」がスタートします(プレスリリース)。このプログラムは、グローバル市場でそのまま勝負できるようなライフサイエンス系スタートアップを育てることを目的としています。日本とグローバルの垣根を取り払い、世界とのボーダーを気にすることなく活躍するスタートアップを育成するための環境を提供することが、プログラムの最大の主眼となっています。

日本とグローバルに垣根を感じる要因は様々ですが、日本の起業家が海外の起業家を知らないことも大きな要因の一つです。アメリカの大学生は友達で起業した人が周りに山ほどいます。日本のスタートアップはその空気感を知らないことが往々にしてあります。米国のスタートアップがどんな感じなのか、その感覚を身近に持つことで、できるだけグローバルな環境を作り出そうと検討を始めています。「海外に挑戦するぞ!」ではなく、自然な形に溶け込むような、そういうメンタリティを醸成されていくことが理想です。

このプログラムではクラスターの拡大も視野に、製薬企業やライフサイエンス企業とスタートアップのアライアンスやマッチングなど、ビジネスを結び付けるような取り組みも行います。そのために、まずは三井不動産のラボ施設を拠点として、BioLabsというインキュベーターと協業していきます。

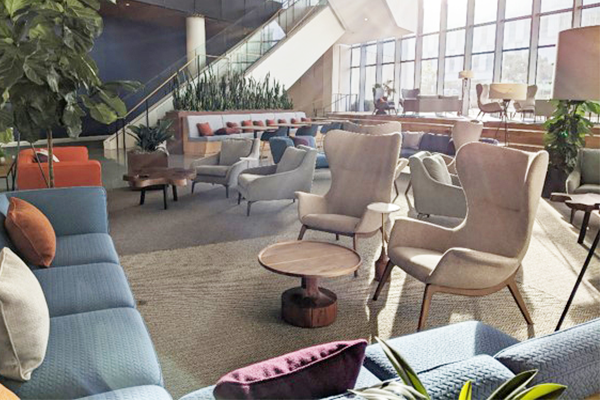

インキュベーション施設には何が必要か?

サンフランシスコにあるインキュベーション施設をいくつか見学して感じたことは、スタイリッシュで空間の使い方が贅沢なことです。ボストンやサンフランシスコにある施設はとりわけ競争が激しいため、施設側も利用者に選ばれる必要があります。

サウスサンフランシスコのとあるインキュベーションラボに入居しているスタートアップのCEOは、別のインキュベーションラボから今のラボに移転してきたと言っていました。移転した理由は「社員の満足度を高めるため」とのことでした。以前のラボは、会社の規模が小さいときから入居していて、徐々に成長して大きくなっていったため、ラボとオフィスのある場所が施設内で飛び地的になっていたため、従業員は別々の場所を何度も行き来する必要があり、それが離職理由にもなっていたといいます。そこで、より大きな区画で機能を集約できる現在のラボに引っ越すことで効率がよくなり、仕事がしやすくなったというわけです。

インキュベーションラボのコミュニティの中でスタートアップが成長するという事例がサンフランシスコでは多く、それはある意味、我々が日本で目指すところでもあります。小さいラボから大きいラボまでカバーしている三井リンクラボは、様々なニーズに応えられる可能性があります。海外のプレイヤーを巻き込んだ複数のコミュニティやクラスターが互いに切磋琢磨していくことが、長い目で見ればエコシステムが好循環につながるのではないでしょうか。