2024年11月13日(水)に日本橋ライフサイエンスハブとオンラインにて「次世代創薬における要素技術の「ケミストリー」 ~AI、オートメーション、 分子変換の融合~」を開催いたしました。

本イベントは、タイアップイベントの第10弾となります。(主催:LINK-J、メルク株式会社)

アーカイブ動画を公開しております。(一部編集をおこなっております。)

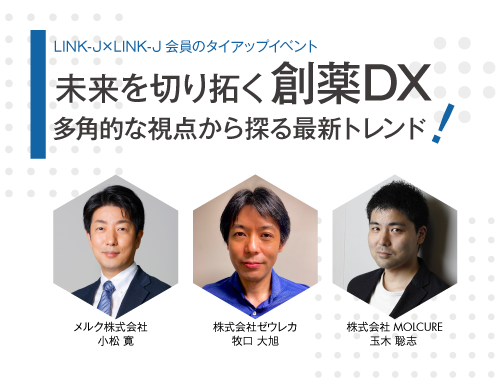

登壇者

クリストファー・トーマス 氏(メルク株式会社 代表取締役社長 メルクグループ 日本代表)

宮田 満 氏(株式会社宮田総研 代表取締役社長)

結城 伸哉 氏(株式会社Elix 代表取締役CEO)

藤間 達哉 氏(株式会社PRISM BioLab CTO)

小松 寛 氏(メルク株式会社 ライフサイエンス コマーシャルマーケティングケミストリーマネージャー)

オープニング

Christopher Thomas 氏

メルク株式会社 代表取締役社長 メルクグループ 日本代表

はじめに、メルク株式会社の概要と本日のトピックの位置づけについてお話いただきました。

メルク株式会社は350年以上続く世界で最も古い化学・製薬企業であり、中心となる3領域(ヘルスケア・ライフサインエンス・エレクトロニクス)の中でも、特に今回はライフサイエンス分野のデジタルケミストリーソリューションについて紹介します。リード化合物の発見から、QC(Quality Control)のリリースまで、医薬品開発には約15年もの長い歳月と労力、ステップが必要です。しかしメルク社では医薬品開発の各ステージにAI・デジタル技術を用いたソリューションを提供し、研究者の創薬開発の手助けをしています。

本日のイベントをぜひ楽しんでください、と笑顔で挨拶を終えられました。

講演

イントロダクション

宮田 満 氏

株式会社宮田総研/株式会社ヘルスケア・イノベーション 代表取締役社長

最初に、宮田氏よりグローバルな視点からのAI創薬の潮流と課題についてご講演いただきました。AI創薬は近年まれにみる進歩をとげ、AI創薬スタートアップ(企業)の成長も目覚ましいものがあります。一方バイオ分野も、創薬標的の構造推定はほぼヒト全タンパク質で可能になり「ヒト・ファーマ・ターゲットームの時代」になったと言えるほどになりました。宮田氏は、バイオ分野の成熟に対し、ケミストリー側の進歩は創薬においてまだ改善の余地があるといいます。低分子化合物は世界の売り上げ比率の4割を占めており、化学合成技術においても、AIと共創する技術突破をすることで、さらなるイノベーションが起きるのではないか、と問題を提起し講演を終えました。

ElixにおけるAI創薬:構造生成を中心に最新事例も交えて

結城 伸哉 氏

株式会社Elix 代表取締役CEO

株式会社Elix 結城様に「ElixにおけるAI創薬:構造生成を中心に最新事例も交えて」についてご講演を頂きました。

株式会社ElixはAI創薬プラットフォーム Elix Discovery™を活用した事業を展開しています。「メドケムが本当に使える」をコンセプトとした開発・提供だけでなく、プラットフォームを活用した共同研究も積極的に行っています。

低分子創薬におけるヒット探索からリード最適化に活用することができ、直感的に操作できるユーザーインターフェースを備えており、数クリックで、自動で最適な予測モデルを構築したり、構造生成モデルを用いて活性やADMET等の様々なパラメータを考慮しながら化合物生成を行うことが可能です。AIによって創薬研究を加速するだけでなく、人間が発想することが難しい新規構造、もしくはなかなか合成に進めようと思わない構造を提案して成功した事例も、複数生まれてきています。

この講演では、初公開となる株式会社PRISM BioLabとの共同研究もご紹介いただきました。構造生成モデルにより化合物を提案し、たったの6個しか合成していない中で、2つのヒットを取得しています。ElixのAI創薬技術により、効率よく新しいケミカルクラスのヒットを創出できたという成功事例をご紹介いただきました。

講演資料はこちら

PepMetics®×AI/ML-限定された化合物空間での予測と化学合成

藤間 達哉 氏

株式会社PRISM BioLab CTO

続いて低分子創薬を行う株式会社PRISM BioLab 藤間様に「PepMetics®×AI/ML-限定された化合物空間での予測と化学合成」と題してご講演を頂きました。PRISM BioLabではPPIs (Protein-Protein Interactions) 創薬のプラットフォームPepMetics®を活用し、UndruggableだったターゲットをDruggableにする創薬研究を推進しています。

類似性の高い骨格を有するPepMetics®の特性を生かして取り組んできたAI活用では、自社開発のADMET予測モデルの構築が先行しており、手作業で3日かかった作業がクリックで30分で終了するという半自動化に成功しています。

AI創薬の推進も前向きに進んでいるものの、実際の導入には複数の要因を含む課題があることが明らかになりました。講演ではElix社との共同開発の詳細に触れつつAI/MLの創薬応用における課題とその解決策について紹介いただきました。「創薬するのは『人』AIのモデルをつくるのも『人』」という言葉が印象的でした。

講演資料はこちら

新しい創薬化学へ:化学者の英知とデジタルツールの融合

小松 寛 氏

メルク株式会社 ライフサイエンス コマーシャルマーケティングケミストリーマネージャー

最後の講演としてメルク株式会社 小松様より「新しい創薬化学へ:化学者の英知とデジタルツールの融合」についてご講演いただきました。化学者の豊富な知識と経験をもとに開発され、幅広い製品ラインナップで親しまれてきたメルクのSigma-Aldrich®ブランドは、40万化合物以上を世界に供給しています。また供給するだけでなく、化合物スクリーニングを行うAIDDISON®創薬スクリーニングソフトウェア、合成手法の最適化を目的にしたSYNTHIA™逆合成解析ソフトウェア、原料購入をスムーズにするソフトウェアとウェブサイト上ショッピングカート機能との連動など、創薬化学におけるあらゆるシーンでそれぞれの最先端のデジタルツールとの融合を進めています。従来の試薬製品にデジタル技術を取り入れることで、バーチャルとリアルをつなぐ架け橋となるツールを提供し、創薬化学の新たな可能性を切り拓いています。

本講演では、逆合成解析ツールSYNTHIA™や反応最適化ツールをはじめとする、有機合成プロセスを効率化し創薬研究のスピードを加速する具体的なデジタルソリューションの事例を紹介しました。

講演資料はこちら

ラウンドテーブル・Q&A

パネルディスカッションでは、宮田 満 氏がモデレーターとなり進行しました。参加者からの質問には全て答える、という宮田氏の声かけから始まったパネルディスカッションでは15を超える質問が寄せられました。「PROTAC(に限らず、中分子)とAI開発との相性(予測精度、生成精度 etc.)について、低分子との違いに触れて頂きながら教えてください。」「AI創薬で求めている化合物活性データの質(性質?)というのは、これまでHTSで出してきたデータとは違うのでしょうか?」といった理解を深める質問が寄せられ、登壇者と参加者が一体となって「AI創薬」について多面的に考える時間となり、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

立食懇親会、登壇企業展示ブース

リアル会場ではホワイエに会場を移し、メルク株式会社社 ライフサイエンス リサーチソリューション事業部長 杉瀬 純様の乾杯の発声と共に華やかにネットワーキングタイムが始まりました。

登壇企業の紹介ブースに立ち寄り情報交換をする参加者も多く、前回以上に参加者と登壇者の垣根を超え、活発に名刺交換、議論をする様子が印象的でした。

両会場合わせて200名以上の方にご参加いただきました。

イベントにご参加の皆様、ご登壇者の皆様、誠にありがとうございました。